稲村順一が徹底レポート「釣技最前線」第15回 内島康之のブレない段差の底釣り

セット釣りが難しさを増しているといわれる昨今、厳寒期の“鉄板”ともいうべき段差の底釣り(※以下:段底)も例外ではなく、「段底ならば釣れるはず!」という考えはもはや神話になりつつある。こうした状況の変化に釣り人も黙っているはずもなく、様々なアプローチで口を閉ざしたへら鮒に何とかしてエサを食わせようとするが、一筋縄ではいかないのが実情だ。 しかし、あえてアングラー諸氏に問いたい。「本当に段底は難しくなったのか?」と。古典的ともいうべき基本を踏襲した段底で釣れないのではなく、基本軸をブレさせてしまった結果、自らが釣りを難しくしてしまったのではないだろうか。今回はそんな自戒にも似た考えを思い起こさせてくれるような軸太の戦略を紹介したい。アングラーはマルキユーフィールドテスターの内島康之。若手ながらどっしり腰の据わった強い釣りを信条とする彼の釣りは、必ずや厳寒期の救いの手となるに違いない。

現代の段差の底釣り事情

厳寒期における釣り方の選択肢には色々あるが、どこの釣り場でも絶対に外せない釣法として段底が上げられる。バラケを上層から拡散させる段底は、同じ底釣りであるバランスの底釣りよりも集魚力に優れ、またウドン系固形物をくわせエサに使用することで「待てる」という安心感を担保する。これにより、ただでさえ食いアタリがでるのが遅い厳寒期にじっくりと、しかも確実に釣果を伸ばせる釣法として認知されている。

ハッキリ言って、かつての段底はそれほど難しくはなかった。前述のスタイルを踏襲しさえすればアタリはもらえたものだが、多くのアングラーが段底をやるようになり長年攻められ続けると、さすがにワンパターンの攻め方では簡単には釣れなくなった。そこで登場したのが浅ダナウドンセット並みの抜きバラケの段底である。従来のバラケをナジませる段底の概念を覆す抜きバラケの段底は、その基本をくわせエサが着底する前に上バリから完全に抜いてしまうというゼロナジミに置く。もっともバラケを上手に持たせることができなくて偶然ゼロナジミになっているアングラーも多く見られるが、確かにアタリ出しは早く数枚のアドバンテージを得ることはできる。しかし速効性がある反面、持続性に対する不安は拭いきれず、実際に後が続かずその後の方向性を見失ってしまうケースが多い。

ならばどのようにアプローチし組み立てていけば良いのだろうか。その方向性を明確に示してくれたのが今回のコーチ:内島康之その人である。数々のトーナメントで輝かしい実績を残す内島の釣りスタイルは、多くのトーナメンターがみせる極限状態の中で食い渋るへら鮒を繊細な釣りでさばくというよりも、徹底した基本遵守型のいわゆる強い釣りで臨むことを信条とする。それは正に軸がブレない王道釣法。すべてのアングラーの手本と言える釣り方で確実に釣果を伸ばすそのスタイルは、今回紹介する段底でも微塵の揺るぎもない。

釣りに限らず基本を忠実に守ることは意外に難しく、そのうえで他人よりも抜きんでるためには独自の感性が必要不可欠になる。今回はそうした彼の釣りを通して、厳寒期に一枚でも多く釣るための術をマスターしていただければ幸いである。

使用タックル

●サオ

シマノ「朱紋峰 煉」14尺(サオ一杯で底が取れる長さを選択するのが基本)

●ミチイト

プロバージョンV(ブラウン)へら道糸0.8号

●ハリス

プロバージョンV へらハリス 上0.4号-15cm/下0.35号-60cm

●ハリ

上=セット鈎 6号/下=ウドン鈎 3~4号

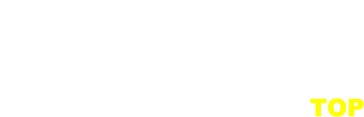

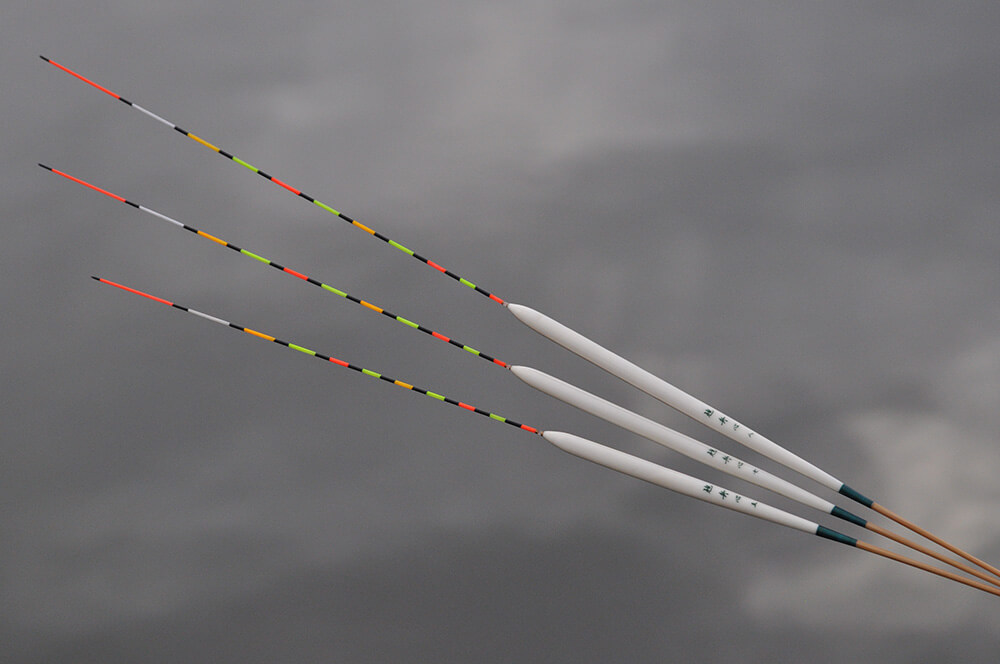

●ウキ

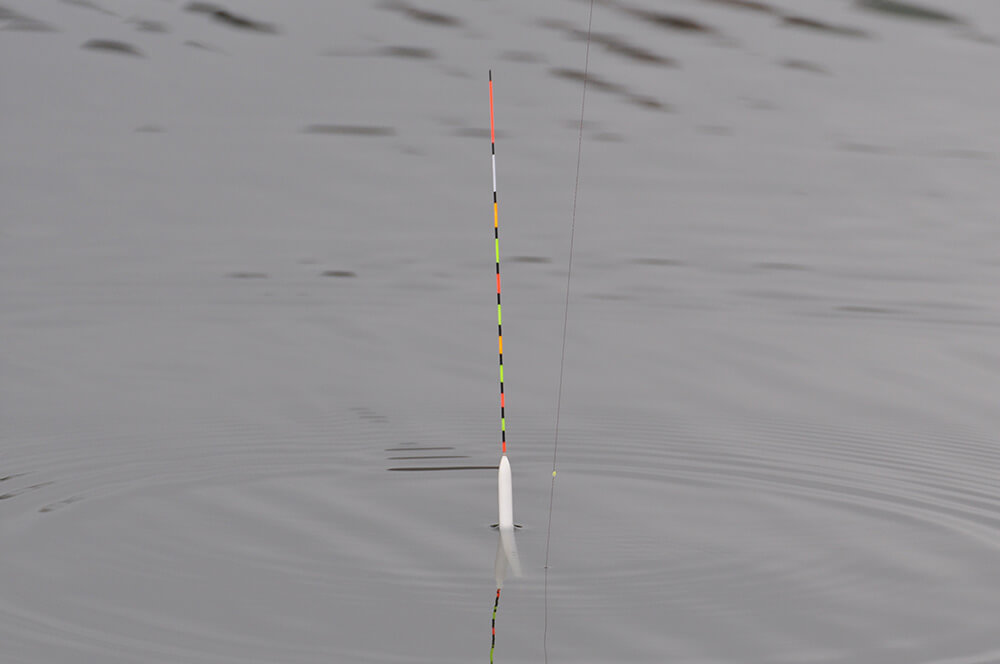

旭舟「心」7番

【0.8-1.2mm径テーパーPCムクトップ19cm/6.5mm径一本取り羽根ボディ13cm/2.0mm径竹足6cm/オモリ負荷量≒2.0g/エサ落ち目盛りは全11目盛り中7目盛り出し】

●ウキゴム

へら用ウキゴム 忠相 Foot Fit(S)パープル

●ウキ止め

へら用ストッパー 忠相 Dual Hold(S)

●オモリ

フィッシュリーグ絡み止めスイッチシンカー1.2g+0.25mm厚板オモリ

●ジョイント

オーナーばり「回転サルカン」24号

●トンボ

木綿糸

タックルセッティングのポイント

基本に忠実な内島のタックルには特徴的なものは見当たらない。これこそが王道タックルであり、誰もが容易に真似ができる教科書的なセッティングと言えよう。

■サオ

縦サソイやくわせエサの置き直しを的確に行うためには、できる限りサオ一杯で底が取れる長さのものを選択することが重要だ。これは正確な底立てを行う上においても大切なことで、意識的に沖目を狙う場合を除き、穂先とウキの間の遊びを少なくすることで釣りの精度がアップする。

■ミチイト

厳寒期の釣りであることから、繊細なアタリを確実にウキに伝えることや、風流れ等の影響を最小限に抑えるために細めのセッティングを基本とする。但し現在はどこの釣り場でも大型魚が多くなっているため、強度に対する不安を払拭するためには0.8号くらいがベストだという。

■ハリス

厳寒期における基本セッティングは別図のとおりだが、今回のように中尺以上の長さのサオを使う場合(概ね水深4m以上)、上ハリスは0.4号/15cmでほぼ固定とする。これ以上短いサオの場合(水深が浅い場合)はスケールダウン的な発想で、上ハリスは0.4号/12~13cmとする。また下ハリスは60cmを基本とし、極端にウキの動きが悪い場合は75cmくらいまでは想定の範囲内とする。また上バリのセッティング同様に短いサオを使用する場合は50cmが基本となる。

■ハリ

上バリはバラケ専用の6号でほぼ固定。これは形状・サイズ共にバラケを持たせたり抜いたりするコントロール性能が優れているためである。下バリは3~5号を使い分ける。スタート時は中間の4号とし、くわせエサの種類やアタリの出方によってサイズを変更する。実戦ではサワリがあっても食いアタリがでない状況が続いたときに、3号にサイズダウンさせてアタリを誘発させ、その後もコンスタントにアタリを出し続けた。

■ウキ

段底ではPCムクトップの旭舟「心」を愛用する内島。このウキはサワリがハッキリでるためへら鮒の状態が読みやすく、またナジミ幅を深くとったり浅くしたりと自在にコントロールできる点も優れているという。そしてパイプトップ仕様の旭舟「爛」との使い分けについては、通常のコンディションであれば「心」で釣り通し、強風時のシモリを抑えたり大きなバラケを持たせる釣りになるときはパイプトップの「爛」を使うとアタリが取りやすいという。

クローズアップテクニック其の一:タナのアジャスティングと「勝負目盛り」の重要性

内島は大きめのタナ取りゴムとフロートを使って底立てを行う。そして下バリトントン+3cmがスタート時の基準ダナとなる。下バリトントンを基本とする考えもあるだろうが、打ち始めからいきなり3cmのズラし幅をとることに関して内島は次のように解説する。

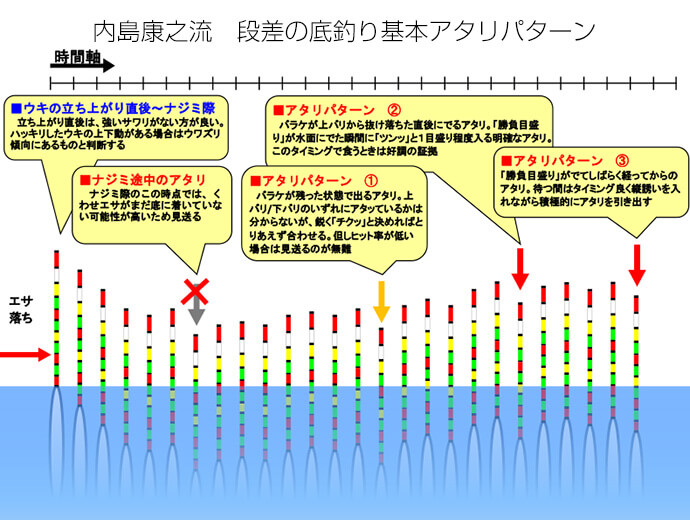

「段底では絶対にくわせエサを底から離さないことが重要です。つまり釣り始めであってもいきなり底が掘れたりする可能性がありますので、あらかじめ3cm程度のマージンを取っておくと安心して釣りに臨めるのです。その際必ず勝負目盛りが水 面上に出ていることを確認します。勝負目盛りとは下バリ(くわせエサ)が底に着くことででる本当のエサ落ち目盛りのことで、自分は下バリが底を離れた状態でのエサ落ち目盛りを7目盛りだしとしていますので、下バリが底に着くとハリの重さが掛からなくなるため8目盛り目が水面上に表れます。これこそがくわせエサが底に着いていることの証で、この目盛りでアタリを待つ(出す)のが段底の基本なのです。 私の場合、この勝負目盛りでアタリを取るのが基本ですが、ひとつだけ例外があります。それはバラケがまだ残っている状態でのアタリでも、それが明確であってしかもヒット率が高く持続性がある場合は積極的に狙うことがあります。つまり勝負目盛りがでる前のアタリをとる訳ですが、これで釣れれば他よりも大きく抜きんでることが可能です。但しヒット率が低い場合は深追いせず早々に基本の釣りに戻ります。こうした切り替えも安定した釣果を得るためには大切なことだと考えています。またアタリがでる直前には必ずサワリが表れますが、特に重要なのはこの勝負目盛りが出てからのサワリです。勝負目盛りがでる前の、バラケがまだ上バリに残っているときのサワリも大切ですが、それは近くにへら鮒が居ることの安心感として捉え、バラケが完全に抜けきった後、勝負目盛りが水面上にでてからもサワリが継続することこそ最も重要だと考えます。そして、その動きから連動して食いアタリがでることにすべて力を注ぎます。それはバラケの持たせ方であったりくわせエサの使い分けでもある訳ですが、それについては後ほど紹介することにしますので、ここではとことん勝負目盛りがでるタナにこだわり、アタリがでてヒット率が高まるタナを維持することの重要性を認識していただきたいと思います。」

実釣時の内島のポイントでは正面やや左が深く、また右寄りの方が底の状態が良いらしく、明らかに右の方が勝負目盛りがでやすく食いアタリも明確にでていた。早い段階でこのことに気づいていた内島は、少々窮屈に見えたが意識的に正面よりも右寄りにエサを打ち込み、また流れが生じてからは流される分を計算に入れて、必ず勝負目盛りがでてアタリがでやすいポイントにくわせエサが着底するようロッドワークを駆使していた。こうした地味な作業も軸太戦略には大きな力となり、時合いになるまではやや時間はかかるものの、釣れ始まったときの爆発力と安定感は他の追従を許さないほど力強いものとなるのである。

クローズアップテクニック其の二:くわせエサに興味を惹かせるバラケの抜き方

段底の基本は、何と言ってもバラケをナジませる(タナまで持たせる)ことであることは疑うべきもない。先に述べたようにゼロナジミの段底を自在に操るアングラーも居るが、そのテクニックは手本とするにはあまりにもレベルが高過ぎる。技術的に劣る者でもある程度の釣果を得るには、やはり深ナジミが最も確実性が高いと言えよう。

内島の段底も勿論ナジませ釣りが軸となる。但し単なる深ナジミではないことは想像するに難くない。彼のアプローチは、まず深ナジミのバラケでターゲットゾーンまでへら鮒を寄せておき、次のステップとしてナジませるバラケの量や抜くタイミングでくわせエサに目を向けさせるというものだ。最近の傾向としては、単に寄っただけのへら鮒はくわせエサに興味を示さず容易に近づかない。これはワンパターンで繰り返されるバラケエサの拡散状態を見切ってしまい、自ら積極的にエサに近づかないためである。こうした言わばエサ慣れしたへら鮒の目をくわせエサに向かせるためには、何らかの仕掛けが必要になる。

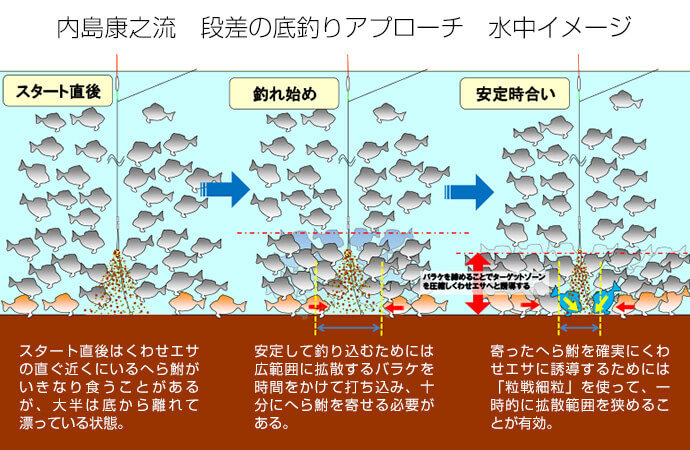

私は彼のアプローチを目の当たりにして、その手法がまるでスポットライトをくわせエサに当て、へら鮒にその存在をアピールしているかのように思えた。勿論スポットライトの役割を担うのはバラケエサである。つまり徐々にバラケの拡散範囲を狭め、集中してくわせエサにバラケの粒子が降り注ぐようにすることで、焦点が合わなかったへら鮒の興味がくわせエサに向けられるようになるという仕掛けである。詳細は別途イラストを参照していただきたいが、こうした理論が正しいか否かは別にしても、自らが行っている対策が水中でどのようになっているかをイメージすることはとても大切なことであると内島は言う。 さて肝心の内島流スポットライトの当て方(へら鮒誘導術)だが、その手順を以下にまとめたので参考にされたい。

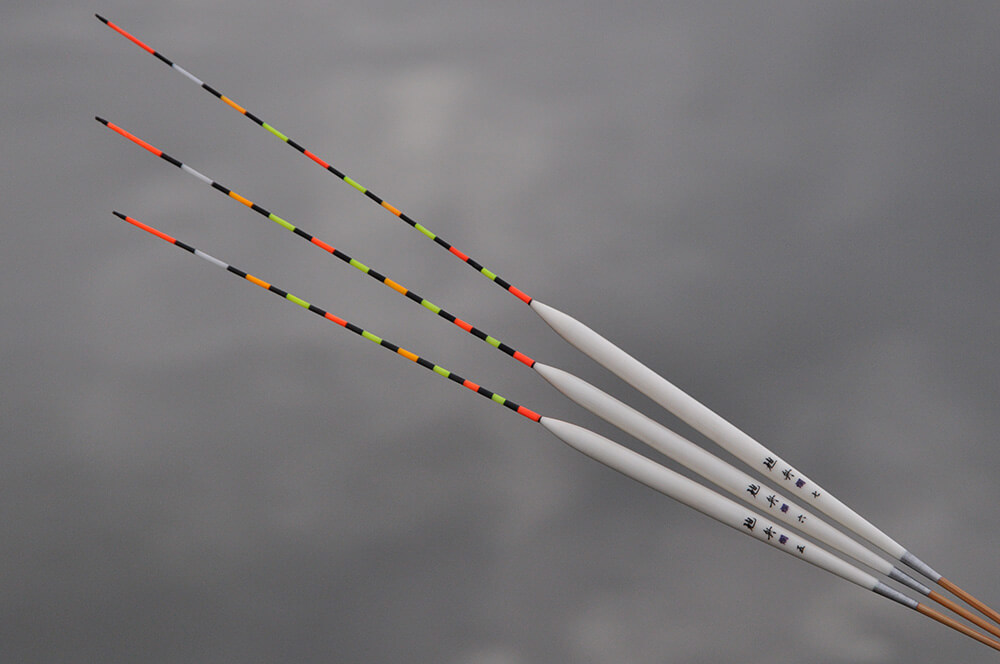

◆ボソタッチを活かしたバラケで、オモリよりも下層に十分にへら鮒を寄せる

段底でのターゲットは底に居着いたへら鮒だけではなく、初めから底を離れている宙層のへら鮒も含まれる。但し闇雲に上層のへら鮒というのではなく、概ねナジミきったオモリの位置よりも下層のへら鮒がターゲットとなる。そのため、まずはオモリよりも下層にしっかりと寄せきることが肝心である。それにはボソタッチを適度に残した直下拡散タイプのバラケをしっかりナジませなければならない。深ナジミした状態で毎投サワるようになれば、単発的でもとリあえずアタリはでるようになる。これが最初のステップである。 この状態を構築するためにはあらかじめ吸水させておいた「粒戦」を加えたバラケが有効だ。タナにはある程度のへら鮒が寄ってきていても、それがくわせエサに向かわなければ食いアタリにはつながらない。その導火線の役目を果たすのが「粒戦」であり、目の前を顆粒状ペレットが落下して行くと、食い気のあるへら鮒はたまらずそれを追って底にあるくわせエサへと誘われるというシステムだ。

◆手水と「粒戦細粒」の追加投入で徐々に拡散範囲を狭めて行く

充分にへら鮒がくわせエサに接近してきたと判断したら、次はいよいよくわせエサにスポットライトを当てる作業に取り掛かる。それまでのバラケに手水と「粒戦細粒」を更に加え、バラケをやや持たせ気味にすると同時に横方向への粒子の拡散を抑える。

つまりバラケの直下に位置するくわせエサにバラケの粒子を集中的に降り注ぐのである。するとやや遠巻きにしていたへら鮒の中から、食い気のあるへら鮒がくわせエサに興味を示すようになりさらに接近してくる。すると勝負目盛りがでたところで明確なサワリが表れるようになり、確実に食いアタリがでるようになる。これがセカンドステップであり、これでアタリが持続すれば問題ないが、アタリが途切れたりヒット率がアップしないときには更なる一手を加える。

◆エサ付けの圧加減でバラケのナジミ幅、及び抜くタイミングを微調整する

深ナジミが基本の段底だが、コンスタントに釣れ始めると次第にナジミ幅は浅くなり、アタリがでるタイミングも早くなる。このことからも段底でのベストの状態とは、2~3目盛りの浅めのナジミ幅で直ぐにウキが返し、勝負目盛りでのサワリに連動してアタるというものだ。 そこで必要になるのがベストのバラケを抜くタイミングを探ること。それにはエサ付けの際の厚加減が最も重要になるが、こればかりは練習を重ねて覚えていただかなくてはならない。しかし、あえてコツを紹介するならば、上バリはまとめたバラケに軸側から差し込むことと、水深に合わせたエサ付けのサイズを調整すること。これが探りだせれば段底であっても決して待ち釣りにはならない。むしろドッシリと腰の据わった攻撃的な段底が展開されるはずである。

さらに前述した「粒戦」の追加投入もバラケを早いタイミングで抜く際に有効な手段となる。「粒戦」が入るとエサの開きが早くなるが、直下にペレットが降り注ぐのでウワズリの心配もない。特に今回内島が紹介してくれたブレンドパターンには「セットガン」がバラケの核のひとつとして加わっており、これに含まれる顆粒状さなぎと高比重ペレットの効果も相まって、なじんで直ぐに抜けるバラケがコントロールできれば、時合いはさらに完璧なものになる。

クローズアップテクニック其の三:くわせエサのポジショニングを維持する縦サソイ

段底における縦サソイは食い渋った厳寒期のへら鮒の食い気を促す上で、もはや必須テクニックと言えるだろう。段底が流行し始めた当時は、深ナジミしたバラケが抜ける際のウキの戻りによってくわせエサが動くと言われたものだが、実際にはくわせエサがアンカーとなりウキが戻りきらないことの方が多い。つまり、内島が言うところの「勝負目盛り」が出てこないのだ。この場合、縦サソイの意味合いは摂餌を促すサソイというよりも、むしろくわせエサを食いやすい状態に維持するためのポジショニング。つまり「置き直し」の意味合いが強いと言えよう。

「確かに自分の縦サソイは食い気を刺激するためのサソイの意味もありますが、本当の狙いはアタリをだすために、常に良い位置にくわせエサを置くことを目的としています。たいていの釣り場では底がフラットなポイントは少なく、たとえ底立てしているときの感じで平坦に感じても、底は凸凹しているものと考えていた方が無難です。またどんなにフラットな底であっても、流れでウキがシモってしまうとウキが戻らず食いアタリがで難くなります。そこで底の凹みやヘドロ等に埋没したくわせエサを一旦底から離し、へら鮒が食いやすい凸部や底のきれいなところに自然落下させてやる訳です。 実際のロッドワークとしてはサオ先を水面上に持ち上げて、ウキのボディが僅かに水面上に出るくらいまで上げてやります。この一回の操作で勝負目盛りがでてこないときにはこれを数回繰り返します。これが基本的なやり方ですが、流れが強くエサ打ちポイントからウキの位置がずれてしまったら、一旦サオ先を大きく持ち上げて元の位置まで戻してやることも必要です。もちろんくわせエサは固形物なので抜ける心配はほとんどありません。」

実釣場面では勝負目盛りでアタリを待っているときモヤモヤしたサワリが見られるときはそのまま静かにアタリを待ち、へら鮒の気配が無いときやサワリが途切れてしまったときには頻繁に縦サソイを繰り返す内島。さらにアタリがでそうでアタらないウキの動きが見られると、僅かにサオ先を動かして弛んだラインにテンションをかけ、微細な食いアタリをウキに伝える操作を加えていた。こうして見ていると、サオを竿掛けに置いたままじっとアタリを待つことはしていない。厳寒期の食い渋ったへら鮒の摂餌を刺激するための対策を惜しまず、理論に裏付けられた明確な行動を起こすことこそ軸太戦略の神髄と言えそうだ。

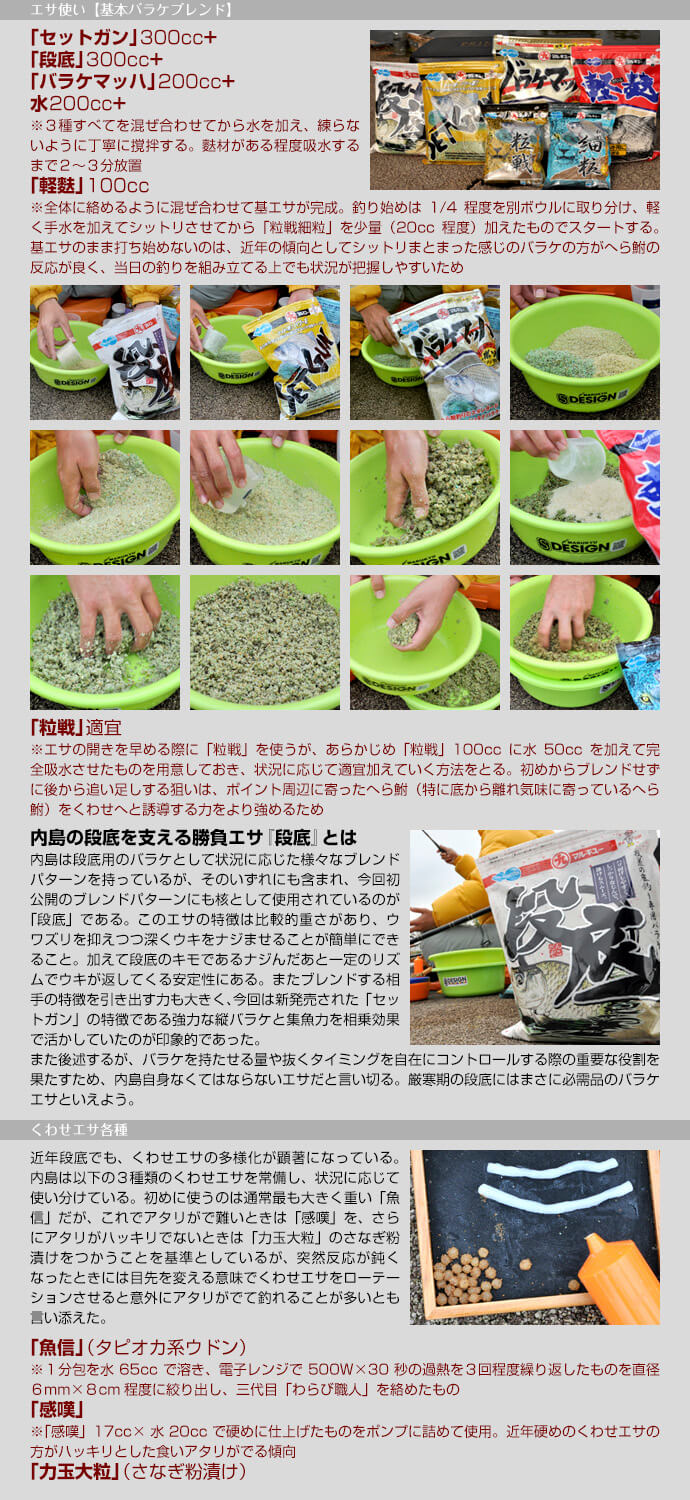

クローズアップテクニック其の四:くわせエサのローテーションによる摂餌誘発術

近年のウドンセット釣りにおいては、宙底を問わずひとつのくわせエサだけでは釣り切れなくなっているのが実情だ。へら鮒が利口になってくわせエサを見切ってしまうためか、それとも単なる時合いの変化(食い気の変化)なのかは定かではないが、エサの近くに居ても突然ウキの動きがなくなってしまうことが多いのは確かなようだ。

「そうした傾向は自分も感じています。順調に釣れていたのに突然アタリがでなくなり、その後サワリはあるものの一向に食いついてこないことが厳寒期には良くあります。そんなとき私は、くわせエサのローテーションを行い悪い状況を打開するようにしています。 基本とするくわせエサは打ち始めで使用するウドン(「魚信」)ですが、自分のなかではこのエサが最も大きく重いエサと位置付けているため、アタリがで難くなったときにはこれよりもサイズを小さく、比重を軽くする方向で替えて行きます。具体的には順に「感嘆」から「力玉大粒(さなぎ粉漬け)」となります。 また、これと同時にハリのサイズも考慮します。自分が使う下バリのサイズは3~5号の3種類ですが、これにくわせエサの3種類を組み合わせると合計9つの組み合わせができます。どれがベストであるかはへら鮒に訊いてみなければ分かりませんが、とにかくタナやバラケが決まっているのにアタリがでないときはくわせエサ(ハリを含めた重さ)に原因があることが多いので、重いエサの反応が悪ければ軽く、小さなエサの反応が悪ければ大きくというように変化をつけることが大切です。実際に目先を変えるとアタリが出始めることが多いので、一枚が貴重になる厳寒期の食い渋り時においては必ず実行するよう心がけています。」

実釣時、内島はこの言葉をまさに有言実行してみせた。サワリばかりで明確なアタリが途切れた際に、先ずはくわせエサを替えずにハリを4号から3号にサイズダウン。これにより明らかに食いアタリが復活し、4~5枚を固め釣りして見せた。そして再びアタリが途切れがちになったときにはくわせエサを「魚信」から「力玉大粒(さなぎ粉漬け)」に変更。すると、ここでも食いアタリが復活し、以降順調に釣れ続いたのである。

「このテクニックは多くのアングラーが実践していますが、相手は生き物なので必ずセオリー通りに決まらないこともあります。そんなときでもくわせエサのローテーションはへら鮒の目先を変え、食い気を刺激するのに効果がありますので、とりあえずサイズや比重が異なるものに替えてみることが肝心で、そのためには必ず数種類のくわせエサを準備しておくことが大切です。」

総括

内島の釣りを通して、自らの釣りスタイルがブレないということが軸太戦略の根幹を成していることがお分かりいただけたであろうか。自分の釣りを貫くことは、ときとして意固地と勘違いをしてしまうことが多いものだが、ブレないことの真の意味は基本軸から決して外れないことであることを内島は示してくれた。

「僕はたぶん不器用なんだと思います。色々なことを細々とこなすことができないので、基本として教わったことを徹底してやり通す以外釣れないのです(笑)。」

こう謙遜する内島だが、大会等に積極的に参加している彼は多くのアングラーの釣りを見る機会も多く、そうした他人の釣りに良いにせよ悪いにせよ影響を受けやすい環境にあるのだが、それでも基本をブレさせずに流行を取り入れ、さらに他のアングラーの良いトコだけを吸収する術には見習うべき点が多い。 そして基本軸をベースにした釣りは強く、しかも簡単であることも教えてくれた。誤解してもらっては困るが、ここで言う簡単とは多くのアングラーが真似のできる釣りであることを意味している。つまり自らを不器用だと言い切る内島自身が基本を踏襲してつかんだ釣りスタイルこそ、最も簡単且つ釣れる方法ということなのである。 セット釣りが難しくなったと言われるなか、厳寒期の段底は比較的パターン化できる釣りであると言えよう。だからこそ基本ができているか否かで釣果に大きな差がつく怖さも併せ持つ。そうした意味でも内島の段底は、その簡単且つ明快な理論により今シーズンの厳寒期の釣りを明るく照らしてくれる、まさにスポットライトのような気がする。