稲村順一が徹底レポート「釣技最前線」第17回 西田一知の両ダンゴ感覚のチョーチンバラグルセット釣り

冬のへら鮒釣りは、総じて待ちの釣りのイメージが強い。事実サソイを多用しアタリを待つ現代ウドンセット釣りは、まさに待ち釣りの典型であろう。こうしたアプローチが有効な理由は、冬場の活性が落ちたへら鮒が水中を落下していく“動くエサ”を追いきれないということに他ならない。ところがこうした釣り方とは正反対のアプローチで釣果を上げている男がいる。そう、ご存じ長竿の魔術師:マルキユーインストラクター西田一知である。彼がターゲットとするのはディープレンジに居着く新ベラ達。両ダンゴ感覚で攻めるそのアクティブな釣り方を目の当たりにしたとき、新たなへら鮒釣りの世界が広がるに違いない。

動(攻め)の釣りと静(守り)の釣り!西田はもちろん“動”を選ぶ

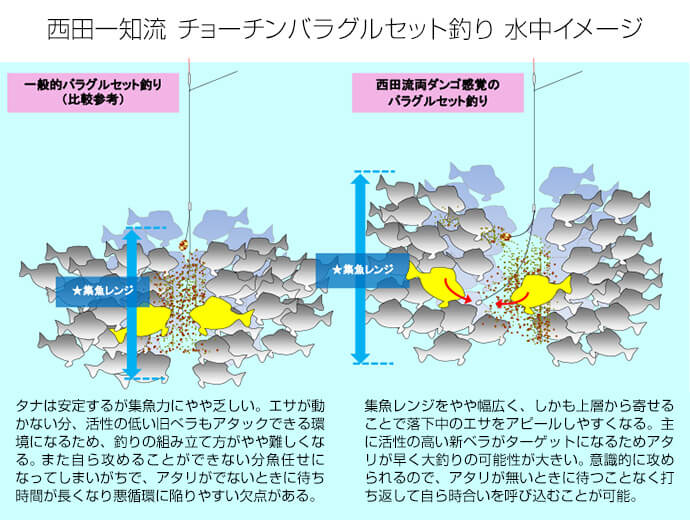

へら鮒釣りは活性に合わせてその釣り方を変える。活性の高い夏の両ダンゴ釣りでは、ナジミきる前の落下中のエサを積極的に追わせて食わせるが、活性の低い冬のセット釣りでは、ナジませたエサを一旦静止させ、バラケをクワセに同調させて摂餌を促す。いわば動(攻め)の釣りと静(守り)の釣りに大別されるこのアプローチこそがへら鮒釣りのセオリーである訳だが、条件が揃いさえすれば、たとえ厳寒期であっても両ダンゴ感覚で追わせる釣りが成立するというのが、今回紹介するチョーチンバラグルセット釣りである。

厳寒期、釣り人はある種の我慢をしながら守りの釣りに徹することが多い。実際に一般的な冬の管理釣り場で強気に攻めてみても、良い結果を得ることは難しい。出来る限り静かにアプローチすることを心掛け、一枚ずつ丁寧に釣り込むのがスタンダードな攻略法だろう。しかし西田はこのスタイルを必ずしも良しとはしない。自ら積極的に攻めることで釣果を上げられる攻めの釣りを求め、たとえ厳寒期であっても条件の良い野のフィールドへ足繁く通う。ちなみに今回紹介する長竿チョーチンバラグルセット釣りは、新ベラ放流後の山上湖や準山上湖、管理釣り場であっても6m前後の水深のある管理釣り場であれば通用するという。また釣り期は意外に長く秋の放流後から春の乗っ込み期後の、両ダンゴの釣りに移行するまで有効なので、手の内に入れておくと大変重宝する釣り方なのである。ただし攻めるレンジは極めて広く、概ね15尺一杯のタナから、深いところでは27尺を超える深いタナまでがターゲットゾーンとなる。もちろんそれは釣り場や時期によっても異なるが、今回の取材フィールドである三名湖では、1月中旬時点の最適ダナは24~27尺で、ほとんどの釣り人がチョーチンバラグルセット釣りで良型の新ベラを気持ち良さそうに深場から抜き上げていた。正直この時期の管理釣り場ではタナの如何に関わらず大抵はウドンセットの釣りで、ほとんど動かぬウキを凝視しながら単発的に出るアタリを、息を殺して待つのが当たり前になっているが、ここでのウキの動きはまるで別世界。特にピーク時の西田のウキの動きには盛期の両ダンゴ釣りを彷彿とさせる躍動感がみなぎっていた。それでは早速彼の釣りを追ってみることにしよう。

使用タックル

●サオ

シマノ「飛天弓 閃光X」27尺

●ミチイト

シマノ アクアダイン翆凌(みちいと)0.8号

●ハリス

シマノ アクアダイン翆凌(ハリス)上0.5号20cm/下0.35号70cm

●ハリ

上グラン鈎7号、下グラン鈎4号

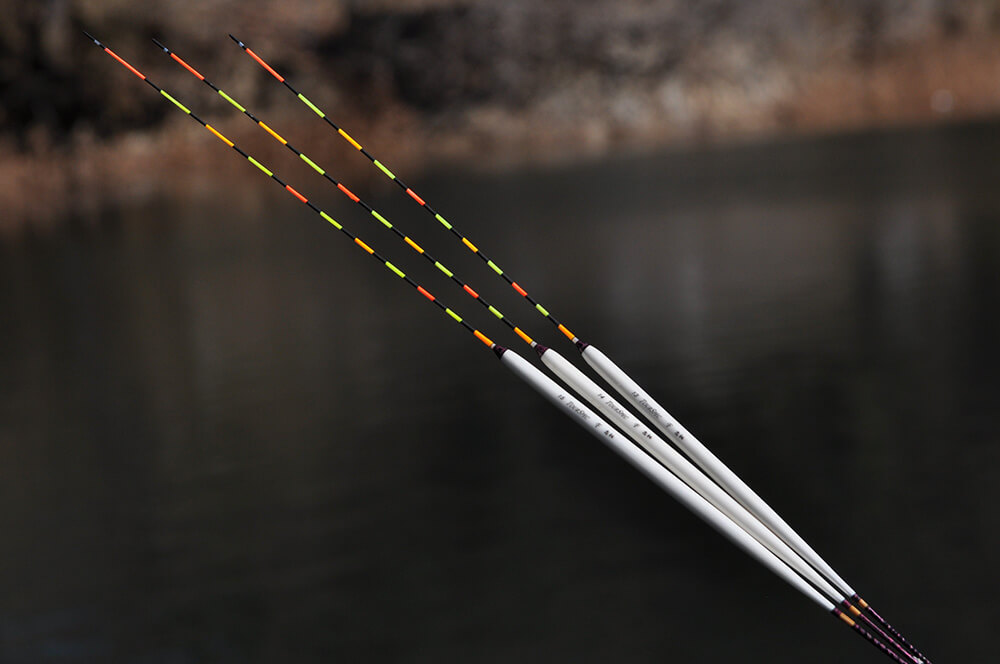

●ウキ

忠相「ツアースペックF」No.15

【パイプトップ=ファイントップ200mm/ボディ=羽根一本取り155mm/足=竹ひご60mm/オモリ負荷量≒2.5g/エサ落ち目盛り=全11目盛り中7目盛り出し】

●ウキゴム

忠相 Foot Fit(S)パープル

●ウキ止め

忠相 Dual Hold(M)※下部補強(木綿糸)

●オモリ

フィッシュリーグ絡み止めスイッチシンカー1.2g+オモリ止め:忠相 Dual Hold Sinker+0.3mm厚板オモリ

●ジョイント

オーナーばり ダブルクレンヨリモドシ22号

タックルセッティングのポイント

■サオ

時期的なものもあるが、この釣りでのターゲットはエサを追える活性のある新ベラが主体なので、こうしたターゲットが居るタナに届く長さの竿を使うことが絶対条件となる。今回取材フィールドとなった三名湖では1月中旬の時点で24~25尺ラインまでタナを下げることでコンスタントにアタリが続いていたが、これから少しずつ暖かくなり始めるとタナは徐々に上昇し、概ね15尺前後まで上がってくると、やがて両ダンゴでも釣れるようになる。後述するが、この変化するタナを的確に探り当て、やや深めのセッティングにして上層からエサを追わせるのが西田流の釣りの重要ポイントのひとつである。

■ミチイト

厳寒期であること、また底釣りではないので根掛かりの心配もないことから最適なラインの太さを割り出すと0.8号が基準となる。またターゲットが2枚/1kg級の新ベラ主体であることからも特別太くする必要はない。

■ハリス

ハリスは両ダンゴ感覚で釣るために重要なタックルのひとつ。ただしセット釣りであることから上下のハリスの絡みを軽減し、エサ付けの際のさばき具合も良くなることから上下の太さを変えるのがポイント。基準は上ハリスが0.5号、下ハリスが0.35号。長さについては、上ハリスはへら鮒を誘導する効果を高めるためやや長めの20cm、下ハリスはナジミ際に追いやすくするために70cmを基準とする。実釣場面ではピーク時にはウキが動き過ぎると言って、一旦は下ハリスを65cmに詰めて効果的に釣り込んだが、一通り釣り切ったところでナジミ際の追いが悪くなりアタリが減少したことから、元の長さに戻して確実に釣り込んでいった。

■ハリ

バラケを保持する上バリは6~7号、くわせのグルテンをキープする下バリは3~4号を基準とする。上バリはタナが深いときやバラケの持ちが悪いときは大きめとし、下バリはカラツン対策としてグルテンを小さくエサ付けするときには小さめのものを使用する。

■ウキ

今回西田が使用した忠相『ツアースペックF』はターゲットレンジを的確に攻められる深宙釣り専用タイプで、盛期の両ダンゴ釣りでも愛用する西田の勝負ウキである。両ダンゴとセット釣り(特に厳寒期)でウキを使い分ける釣り人が多いなか、迷わず盛期と同じウキを選択するところからも、この釣りを両ダンゴ釣りの延長線上にある釣り方と捉えていることが見て取れる。

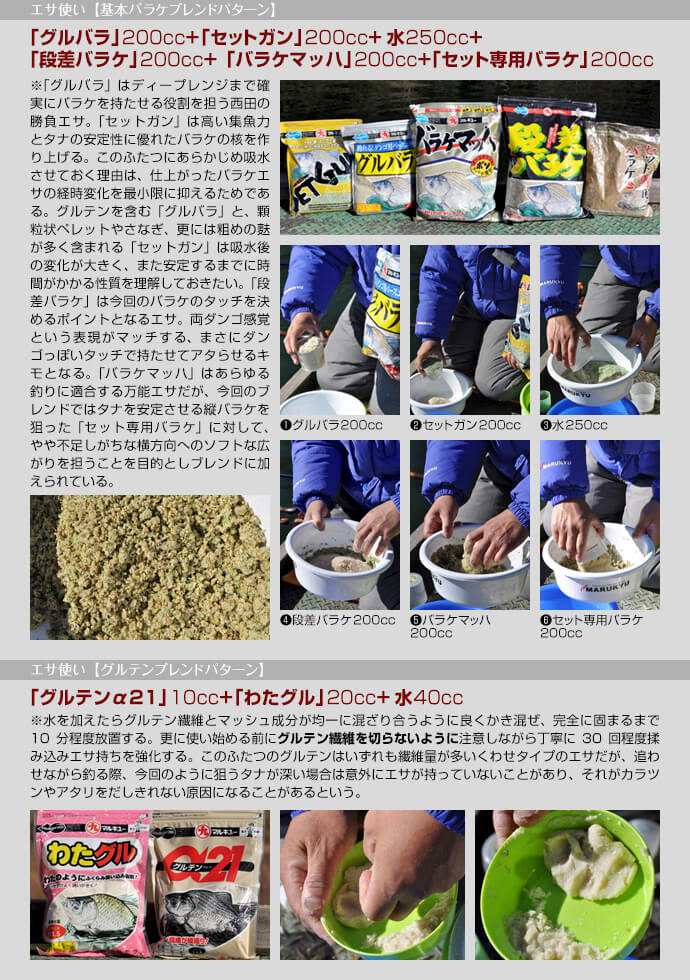

クローズアップテクニック其の一:バラケのタッチは生命線。緻密に計算されたブレンドとエサ付けで打ち抜け

どんな釣り方であっても、スタート直後はへら鮒をタナに寄せることから始まる。この釣り方も決して例外ではないが、厳寒期に攻めの釣りを展開するという特異性から、バラケが解けきるまで待つようなことはしない。釣り始めの時点でのエサ付けサイズはバラケが直径20mm、グルテンは直径10mmが基準となる。このエサ付けサイズでエサ落ち目盛りを7目盛り出しとしたトップは5~6目盛りのナジミ幅を示す。ウキの動きとしてはまずバラケがナジミきった時点で4~5目盛りのナジミ幅で一旦静止後、やや時間をおいてグルテンの重さが掛かる頃に約1目盛りさらにナジむ。このタイムラグをあらかじめ頭に入れておくことが肝心で、これは後にアタリを取るうえで重要なポイントとなってくるのだ。

このエサ付けサイズでのナジミ幅からは、バラケの重さはそれほど重くないことが分かる。つまりエアーがかなり含まれたエサ付けになっているのだ。このことはナジんで行く途中のバラケの膨らみ(開き)に大きく影響し、ひいてはへら鮒の誘導力やアタリの出方を左右してしまうのでとても重要なポイントだと西田は言う。

「バラケには必ずエアーを含ませておくことが肝心です。この釣り方はガッチリバラケを持たせ、エサをぶら下げた状態でクワセに粒子を被せるという一般的なセット釣りの概念では成立しません。イメージはあくまで盛期の両ダンゴ釣りの感覚で攻めるのが基本なので、ウキが立ったところでウケさせて、さらにナジミ際にサワらせながらアタリまで持って行きたいのです。そのためには落下中に適度にバラケながらナジむタッチのバラケが必要なので、自然なエサの膨らみを阻害してしまう強い圧は加えないようにすることが肝心です。もしこのタッチでエサ持ちが悪いときは、手水を少量加えてから20回程度五指を熊手状にしてかき混ぜ、まとまり感を加えてやります。これを数回繰り返すことはありますが、練り込んだりすることはありません。どうしてもこれで持たないときはブレンドを変えて『グルバラ』の量を300ccにしてエサ持ちを強化します。」

一般的なウドンセットの釣りでは、バラケを抜いたり持たせたりと変化をつけて対応するが、この釣りでは基本的にはバラケを持たせるスタンスを崩すことはないという。バラケは開かせながらも最低限必要なナジミ幅を必ずキープする。これはバラケがナジミきる位置まではバラケで誘導し(タナに引き込み)、そこから下ハリスがナジんで行く間にグルテンを食わせるというシステムを構築するために必要不可欠なことで、これがイメージ通りにできないと決して好釣果を得ることはできないのである。 ブレンドするエサの数が5種類とやや多いが、実際にはどれかひとつ抜けてしまっても彼の目指す釣りができなくなるほど、綿密に計算されたバラケであることをご承知おきいただきたい。

クローズアップテクニック其の二:アタリのタイミングも両ダンゴ感覚。ベストのアタリはナジミ際!

動いているエサを追わせて食わせるという狙いがハッキリしているため、自ずと西田の打ち返しは早くなる。ナジミきったトップが2~3目盛り返したところで切り返し、サワリがあっても決して待つようなことはしない。この日は意外にサワリのでるのが早かったが、これは西田の竿の長さの選択が的確であったことの何よりの証であろう。厳寒期でありながら開始10分で毎投サワリが見られるようになり、その5分後にはナジミきる寸前に「ズ、ズ、ズ」と刻むように食って持って行く新ベラ特有のアタリでファーストヒット。500g級の新ベラが水面を割ると、これを合図にこ の日最初のゴールデンタイムがいきなり訪れた。ウキの立ち上がり直後にトップの付け根でウケると、ジワッとナジミに入るところから強いサワリが見られ、5目盛りナジミきる間にほぼ毎投「ツン」と1目盛り前後の鋭いアタリがでて怒涛のラッシュ。あっという間に7~8枚を一気に釣り込んでみせた。

「今でているアタリがほぼ理想的な食いアタリで、エサ落ち目盛りを過ぎてからナジミきる間に集中しています。活性が高く食いが良いときはこのタイミングでアタってきますが、まさにこれは両ダンゴのときと同じタイミングなのです。つまりナジんでいくエサをハリスが張る直前、少し上のタナから追ってきたへら鮒が食うという理想的な状態。厳寒期であっても釣り場とタナが合えば、こんなアクティブな釣りが可能になるんですよ。」

釣れるペースは盛期並みではあるが、ウキの動きにはそれほど激しい上下動は見られない。それだけに食いアタリの識別は容易で、サワリとはハッキリ異なる鋭いアタリでいとも簡単に釣り込む西田。これこそが彼が目指す両ダンゴ感覚のバラグルセットの釣りであり、一旦リズムに乗るとアタリがでないときでも一切待つことはせず、テンポ良くエサ打ちを繰り返すことで魚の寄る量をキープしつつ時合いを作り上げるのである。 実釣中には季節風による流れにより、一時的にへら鮒の量がキープできずにアタリが激減した場面も見られたが、このときでも再び理想の動きになるまで早めに打ち返し、時折でるアタリを拾いながら耐え忍んだ。その間、状況の違いによりアタリを取るタイミングを変えていたことに気づく。このとき西田は概ね2つのパターンを使い分けていた。ひとつは活性が低下したりへら鮒の量が充分でなく、バラケがナジミきるまでにほとんどサワリも見られなかったため、バラケ分のナジミ幅が出た後、やや遅れてグルテン分のナジミ幅が表れる(下ハリスが張り切る)間と、もうひとつは、ナジミきったウキが戻してバラケが抜けきるまでのアタリのふたつである。

「理想のウキの動きにならないときも良くあるので、そんな時にはアタリを選別しながら状況が好転するのを待つこともあります。特に活性が低いときにはバラケとグルテンのナジミきるタイミングにタイムラグが生じますので、これを利用してグルテンのナジミ際のアタリだけに狙いを絞ることもあります。また1月中は主にグルテンに反応しますので総じて食いアタリは小さく、2月になってバラケにも強く反応し始めるとアタリが大きくなるのが特徴です。」

クローズアップテクニック其の三:カラツン対策はシンプルに

良型の新ベラが寄っているときはアタリが明確でヒット率も高いが、ややウワズリの兆候が見られたときや新ベラでも小型のへら鮒が数多く寄ったときには空振りが目立つことがあった。その際、西田の採ったカラツン対策はシンプル且つ明快なものであった。

「まず簡単な方法がハリスを詰めること。一回に詰める長さは5cmが基本で、詰めてヒット率がアップすれば問題ありませんが、改善が見られない場合は更に5cmずつ詰めていきます。もし詰めたことでウケやナジミ際のサワリが極端に減るようであれば元に戻し、別の対策を施します。

ハリス調整以外ではグルテンのエサ付けを調整します。小型の新ベラが多く寄ったときなどはひとまわり小さくして様子を見ます。このときハリもワンサイズ小さくすると尚一層効果的です。ただしエサ持ちが悪くてカラツンになるときがあるので、小さくする際には注意が必要です。グルテンはくわせエサとはいってもバラけるので、食う瞬間にハリにまとまっていないと食い損なうことがあるので、小さくする際には手もみの回数を増やすなどしてエサ持ちを強化します。 よくカラツンがでたらエサを軟らかくする人もいますが、私はしません。特にバラケはエサ持ちが悪くなるので、かえってウワズリを助長することになりかねないので、あくまで硬くしっかりめのバラケで通すようにしています。」

このように西田のカラツン対策は単純明快だ。さらに目先の数枚を拾うことはせず、あくまで両ダンゴ感覚の強い釣りを貫き通し、分厚いタナを作り安定的な時合いを目指す。多少時間がかかってもそうして構築された時合いは崩れ難く長く持続する。これこそが西田のスタイルなのだ。

総括

今回も長竿という見た目の豪快さからはうかがい知れない、実に繊細且つち密に計算された釣りを見せてくれた西田。改めて彼が推奨する両ダンゴ感覚のチョーチンバラグルセット釣りのポイントについて訊いてみた。

「主なところについては既に述べましたが、最も核心になる部分はあくまでバラケを残した(持たせた)状態でグルテンにアタらせることです。当たり前のことですが両ダンゴではエサをハリから抜いて釣ることはありませんから、このことは何よりも重要なので、釣っていてナジミ幅が少なくなったときには要注意です。 それ以外では、ナジミながらアタらせるためにはタナ(竿の長さ)も重要です。活性が高まれば多少ずれていてもタナに寄ってくることがありますが、活性が低い厳寒期では待っていてもタナができる(変わる)ことが少ないのです。こんなときには竿の長さを変えた方が良い結果につながることが多く、目安としては2尺程度の調整を入れます。とくにナジミ際にアタリがでないときに、バラケを持たせて深ナジミさせるとアタるというときなどは、タナを深くすると良い感じで釣れるはずです。 それと意外に見落とされがちなのがグルテンのエサ持ちです。アタリがでていてもヒット率が悪いときなどはエサが持っていない(ハリから繊維が垂れてしまう)ことが多く、手もみを多く加えたり硬いタッチのエサに作り替えたりすると、途端にヒット率が上がることがあるので覚えておいてください。 この釣りは主に厳寒期の三名湖や丹生湖、三島湖や豊英湖などといった準山上湖やダム湖で特に有効な釣り方ですが、もう少しすれば水深のある管理釣り場でも通用するようになります。もちろんそのときは27尺という超長竿は無用で、15~16尺で手軽に楽しめるようになるので是非チャレンジしてみてください。もちろん自然の中で振る超長竿も楽しいですよ(笑)。」