稲村順一が徹底レポート「釣技最前線」第25回 荻野孝之の新パワー系ウドンセット釣り

新たな攻略スタイルは一朝一夕に生まれるものではない。現在スタンダードと言われる釣り方の多くは、探究心旺盛なアングラーにより、長い時間をかけて試行錯誤が繰り返された末に生み出されたものである。なかでも変化が激しく、釣り方が短期間のうちに変わってしまうのが浅ダナを狙ったウドンセット釣りであるが、今回はトーナメントシーズン真っ只中の今、確実に結果を残せる釣り方を紹介する。登場していただくアングラーは萩野孝之。言わずと知れたトップトーナメンターの彼が編み出した、多角的アプローチの浅ダナウドンセット釣りをとくとご覧あれ。

「流行になじめない」それこそが新たな攻略法誕生の原動力だ!

現代の浅ダナウドンセット釣りが極めて決め難い状況であることは、多くのアングラーが実感していることであろう。かつてのパワー系セット釣りのような力技では寄せたへら鮒が騒ぐだけで釣りきれないし、近年有力視されているライト系の抜きセットでは、バラケとくわせエサを高精度でシンクロさせる超絶テクニックが要求されるため、食いが渋いからと言ってセット釣りに切り替えても、おいそれとは釣れないのが実状なのである。 そうした悩みは一般的なアングラーばかりではなく、萩野クラスのトップトーナメンターであっても同じことだというから驚きである。

「最近のセット釣りは本当に難しくなりました。浅ダナは釣れるには釣れても接点が狭く、チョーチン釣りではアプローチ自体マニアックになり過ぎて、正直ついて行けないところがあります。それでもトーナメントで勝つためには、絶対的な自信をもって臨める釣り方が手の内になければなりません。実際のところ、ここ数年私の浅ダナウドンセット釣りは煮詰まっておらず、釣れたり釣れなかったり非常に不安定な状態が続いていました。 選択肢としては流行に乗ってライト系のセット釣りを極める方法もありましたが、現在そうした釣り方を得意としている人達には追いつくことはできても、ブッチギリで追い抜くことはできません。それ以前に流行になじめないというか、ライト系の釣り方自体に違和感を覚えましたので、改めて私らしい釣り方を模索して数年間に渡り試行錯誤を繰り返してきました。その結果たどり着いたのが、今日紹介するセット釣りなのです。」

筆者も今回初めて見る釣り方であるが、その理論と実釣を目の当たりにして、かつてのパワー系セット釣りを彷彿とさせる力強い攻め方が目の前で繰り広げられている様に、セット釣りはかくあるべきと言う思いが沸々と湧き上がるのを覚えた。 萩野の釣りをひと言で表現すると「パワーで寄せてライトに食わせる」釣りとでも言えようか。明らかに大きめのバラケを躊躇することなくポイントに落とし込み、見た目には力づくでタナにねじ込んでいるように思えるが、ウキが立った直後に激しく消し込むバラケを食うアタリを除き、意外にも静かなウキの動きと小さな食いアタリで釣り続けるのに驚かされる。このアタリこそが萩野のセット釣りの核心部分であり、彼の言葉を借りれば「極めてナチュラルな誤飲のシステム」ということになる。では早速、椎の木湖で繰り広げられた彼の釣りを見て行くことにしよう。

使用タックル

●サオ

シマノ「閃光XX」8尺

●ミチイト

オーナーザイトへら道糸(ファイアオレンジ)0.8号

●ハリス

上=オーナーループ付バリ/ハリス0.5号-8cm、下=オーナーザイトSABAKIへらハリス0.5号-30cm

●ハリ

上=オーナーループ付「バラサ」7号、下=オーナー「玉鈎」3号

●ウキ

一志浅ダナウドンセット用プロトタイプ

【1.6mm径太テーパーパイプトップ8.0cm/5.8mm径二枚合わせ羽根ボディ5.5cm/1.0mm径カーボン足5.5cm/ オモリ負荷量≒0.7g/エサ落ち目盛りはクワセをつけて全6目盛り中2.5目盛り出し】

●ウキゴム

オーナーばり「浮子ベスト」2.0号

●ウキ止め

オーナーばり「へらストッパー」

●オモリ

内径0.3mmウレタンチューブ装着板オモリ1点巻き

●ジョイント

オーナーばり「Wサルカン(ダルマ型)」24号

タックルセッティングのポイント

■サオ

短ザオの釣りはスピードが命だが、椎の木湖に代表されるような大型ベラが相手の場合、強烈かつ重厚な引きをあしらうための強さと柔軟性が求められる。こうした観点から近年特に使用頻度が高まっているのが「閃光XX」だという萩野。パワーは勿論のこと勝負所での一枚を取り逃さない踏ん張りやしなやかさは、彼の勝負竿といっても過言ではない。過日椎の木湖で行われたシマノジャパンカップ2013関東予選でもフラシを使用しないこともあり、規定最短尺である8尺で見事予選突破を果たしている。

■ミチイト

浅ダナの高速回転の釣りを支えるもうひとつのアイテムが、沈みが早く水切れの良いミチイトである。萩野が愛用する「ザイト」は強度に加えて適度な伸縮性能が瞬間的な強い引きを受け止め、ハリス切れやライントラブルを軽減するので安心して勝負に集中することができる。

■ハリス

やや長めにセットされた上ハリスは、へら鮒との「間」を的確に取ることでくわせエサへの誘導性を増している。このため極端な短バリスよりもバラケを食われることも多いが、勝負所では「それはそれでラッキー」だと萩野は考える。但し長い分エサ持ちのコントロールが難しくなるので、エサ付けには充分な注意が必要である。下ハリスもこの時期としては長めと言えるセッティング。これはバラケにダイレクトにバイトしてこない、いわゆる遠巻きに寄る大型のヘラブナを意識したもので、萩野自身このスタイルにしてから他の人に比べて型が良いことを実感しているという。尚、厳寒期においては50cm以上の長ハリスになることもあるが、高活性時においても30cmを基準とし、これ以上短くすることは少ないという。

■ハリ

高活性時のセット釣りの上バリに求められるのはホールド性能である。今回萩野は「バラサ7号」をチョイスしたが、エサ持ちが悪いと感じたときは更にサイズアップさせてエサ持ちを強化する。下バリはくわせエサの保持力に優れた専用タイプがお勧めで、かつてのパワー系セット釣りのように大きなウドンは使わないので、くわせエサのサイズに見合った小さめのものを使用することが肝心である。

■ウキ

今回萩野が使用したのは現在開発中のプロトタイプ。現在主流となりつつある浮力の小さなムクトップウキに比べると、明らかに大きな浮力のボディに太めのセルパイプトップが組み合わされている。このことからも大きめのバラケをタナに送り込む意図がハッキリと分かるが、エサ落ち目盛りをトップ2.5目盛り出しと深めに取っていることから、ドップリとなじませて待つアプローチでないことも読み取れる。つまりパワー系セット釣りの最大の特徴である大きく開くバラケを打ち込むが、その大半はタナまでには抜け、最後の誘導に必要な分だけ持たせるという組み立て方を、確実に実現できるスペックとなっている。

萩野流浅ダナウドンセット釣りのキモ 其の一:遠巻きのターゲットを狙い撃つのは「強めのウキと長めのハリス」

タックルセッティングでも触れているが、今回萩野が実践して見せた釣りで特徴的なのは、そのウキと下ハリスの長さである。近年トーナメントシーンでよく見られるような繊細なウキと短バリスという組み合わせとは正反対のセッティングであるが、そうした流行のセット釣りがバラケとクワセのシンクロ、つまり食い気のあるへら鮒がタナに入ったところで食わせるのに対して、萩野のセット釣りはタナでバラける粒子のなかにくわせエサを紛れ込ませ、バラケの芯からやや遠巻きに位置する大型に誤飲させてしまうというシステムを採っているがゆえの、強めのウキと長めのハリスセッティングと理解できる。 もう少し分かりやすく解説すると、現在流行とされるセット釣りで食わせられるレンジは極めて狭い範囲であり、尚かつ食うタイミングもピンポイントで極めて短い時間しか与えられていない、いわゆるワンチャンスの釣りである。これに対して萩野のセット釣りでは食うレンジが広く、しかもヒットチャンスが長い(多い)のが特徴なのである。(※詳細は後述)

実釣ではスタート直後にセットしていたウキ(ボディ5cm/足6cm/オモリ負荷量0.6g)を、立ち上がりの位置がバラバラになり、バラケがタナまで入り難くなった時点でワンサイズアップしてアジャスティング。これにより立ち上がりの位置が一定するようになり、格段にアタリが出る確率がアップ。また下ハリスに関してはカラツンが連続した際でも変えることなく、終日ほぼ30cmで通すことでアタリが途切れるシーンはほとんど見られなかった。

「現在のウドンセット釣りはマニアック過ぎて、オタク的な世界観を感じませんか(笑)確かにシビアに釣りを決められれば大釣りは可能ですが、これができるのはごく一部のセット釣りの名手に限られ、この釣り方を一般のアングラーが真似をしようとしても難しいと思いますよ。 基本的な組み立て方は、まず強めのウキで大きめのバラケを使い、狙ったレンジにたくさん寄せること。その上で上から降り注ぐバラケの粒子のなかに、色もサイズも似せて擬態化させた軽めのくわせエサを漂わせ、バラケの芯にアタックしてこないやや遠巻きに寄る良型ベラに誤飲させるイメージで臨むのです。すると麩エサに強い興味を示す食い気旺盛なものはナジむ前にバラケを食ってしまいますし、バラけた粒子の中を下ハリスが張るのを追いかけて食うものもいます。さらに食い気に乏しいものや警戒心の強い大型は上バリに残ったバラケが抜けた直後、それに誘導されて食いつくことがあるので、かなりヒットチャンスは広がると思いますよ。 またカラツンのたびにハリスを頻繁に変える人が居ますが、最近の傾向としてはアタリが出ているときのハリスの長さを変えると突然アタリが出なくなることも多いので、ある程度放置しておいた上で、エサ打ちのテンポを意識的に遅らせたりバラケの投入量を抑制したりして、へら鮒の動きを落ち着かせることに注力する方が得策ですね。」

萩野流浅ダナウドンセット釣りのキモ 其の二:ウワズリを怖がらず、ウキを動かし続ける強いバラケを打ち込め!

従来のウドンセット釣りのバラケに比べて、萩野のエサ付けサイズはかなり大きく、かつてのパワー系セット釣りを彷彿とさせる。ちなみにスタート直後の寄せの段階や、途中でウキの動きが減った際のバラケのエサ付けサイズは直径22mm前後。カラツンを含めてアタリがコンスタントに出ているときでも直径18mmと決して小さくはない。

「バラケのタッチやサイズに関わらず、エサを打ち込めば表層に群がるへら鮒は必ず居ます。これらはウワズリと言うよりも慢性的に漂うものなので、特に気にする必要はありません。むしろこうした動きを恐れてバラケの投入量を減らしてしまったり、開きを抑えて無理にナジませようとするとタナに食い気のあるへら鮒が居なくなる恐れがあります。 本当に警戒しなければならないウワズリとは、食い気のあるへら鮒を巻き込んで集魚レンジそのものが上がってしまうときです。この場合ウキの動きは複雑になり、ウキの立ち上がり方も不安定となってしまうので、手水と撹拌を加えてバラケの開きを少しだけ抑え、エサ付けの際の手もみの回数も増やし、拡散するバラケの位置を深めにとるようにします。しかし、必要以上に抑えてしまうとタナに寄るへら鮒の数が減ってしまい、ウキが動かなくなる恐れがありますので、ウワズリは警戒こそすれ恐れずにバラケを打ち込み続けることが肝心なのです。バラケの投入不足が最もダメなパターンですが、半端なバラケ過ぎも悪戯に広範囲に寄せるだけで返って釣り難くなってしまいます。ウキが激しく動き始めると大抵の人が直ぐにバラケを抑えにかかりますが、更に強いバラケを打ち込み続けることでしっかりとしたタナができあがることが多いので、自らボーダーラインを引いてしまうのではなく、一度思い切って限界を超えたところまで打ち切ってみてください。」

また萩野は釣り手に責任のないウワズリにも注意が必要だと言う。どういうことかと言えば、晴れたところからいきなり曇ったり、さざ波が立ったり凪いだりしたときに突然上っ調子になることがあるので、こうした場合にもバラケの開き加減や持ち具合を調整し、レンジの変動に対処することが肝心なのである。

萩野流浅ダナウドンセット釣りのキモ 其の三:上バリ3:下バリ7でOK。意外に小さな食いアタリを見逃すな!

取材時のへら鮒の活性はすこぶる高く、しかも両ダンゴで充分釣れるほど食いが良かったこともあって、上バリのバラケを食うことも多かった。セット釣りにおいてバラケを食われることを良しとしない風潮もあるようだが、この点についての萩野の見解はこうだ。

「今日はウィークデーであり、両ダンゴでも充分に釣れる時期でもあるので、かなりの確率でバラケを食うのは仕方ありません。これが盛期であってもトーナメントのように混雑と独特の緊張感のなかでの釣りとなると、その確率は大幅に低下してしまいます。その場合特に意識しなくても自然とくわせエサの方を食うようになるので、むしろ一枚が勝負を決するトーナメントシーンでは、意図的に狙わずにバラケを食ってヒットするのであればラッキーと考えるべきでしょう。 今の時期では普通に釣っていても上バリを食うものが3割、下バリを食うものが7割くらいというのが平均的なところで、秋から冬にかけて気温や水温が下がり活性が低下するのに従い、徐々に下バリを食う確率が増してくるので、特に意識する必要はありません。」

また萩野は安定して釣れ続いている最中に、バラケかくわせエサかいずれを食ったかをアタリの違いで見事に言い当てていたのだが、実はこれもこの釣り方のポイントのひとつで、食うタイミングによってアタリの出方が変わることを理解しておかなければならない。

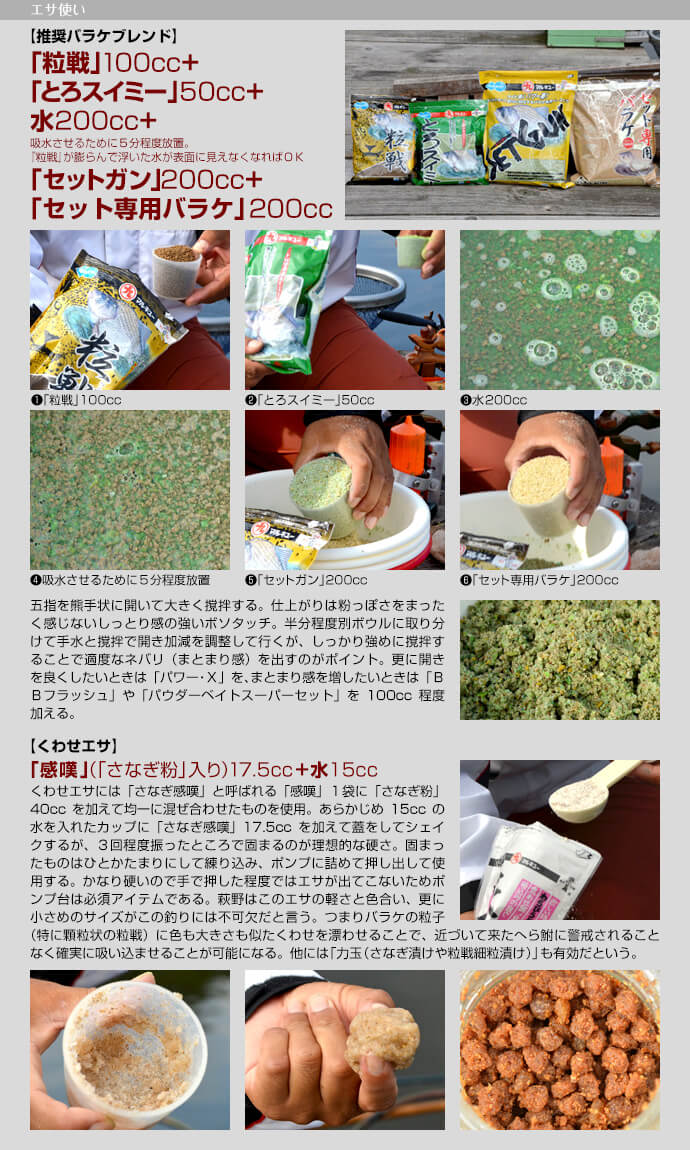

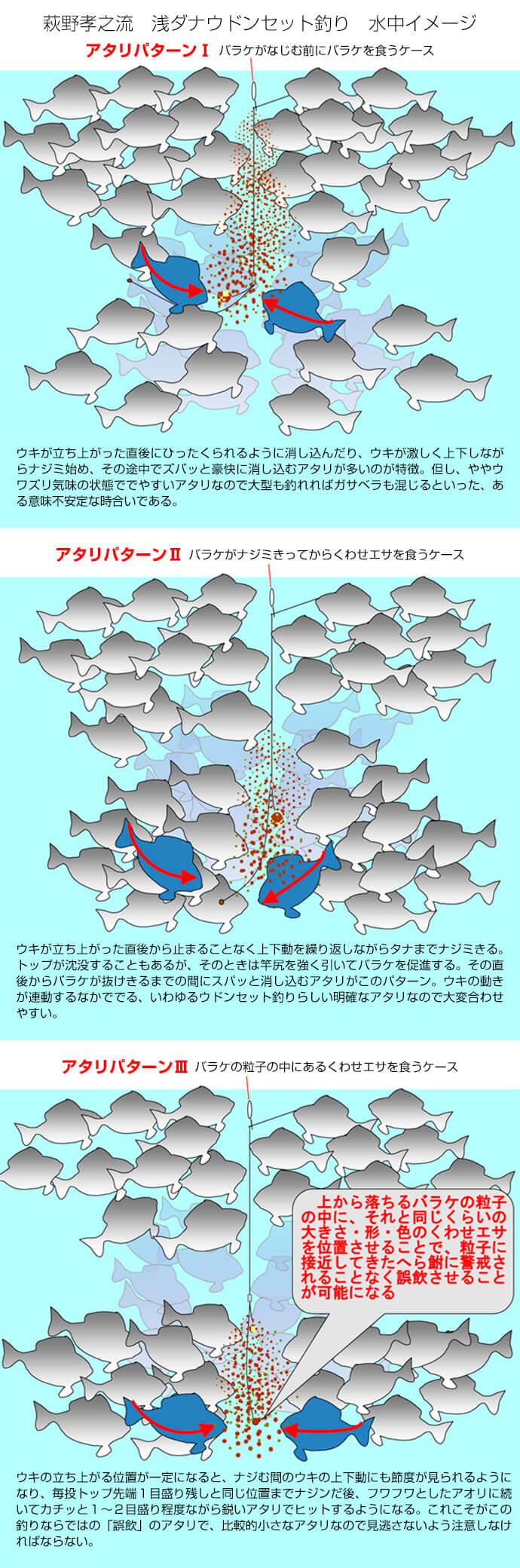

「概ねアタリは3パターンに分けられます。まずウキが立った直後からナジミきるまでの間に、受けからズバッっと大きく消し込むアタリはバラケを食うアタリ。次にナジミながら上下動を繰り返し、静止することなくほぼナジミきったところでスパッとキレ良く突き刺さるアタリは、下バリが張りきった瞬間にくわせエサにヒットします。そしてこれが最も多いパターンですが、トップ先端一杯までナジんだトップが返した直後、つまり上バリに残ったバラケが抜けた瞬間にくわせエサへと誘導されると小さくフワフワとトップがあおられ、直後にカチッと小さいが鋭いアタリがでます。これこそが誤飲が成せる業で、この釣り本来の食いアタリです。

かつてのパワー系ウドンセット釣りでは、強力に開く持たないバラケを如何に持たせてタナに送り込めるかがキモであり、くわせエサもハリスの張りをキープするため重く大きなウドンが必須条件でした。ところが現在では同じようなバラケで寄せても、ハリスが強く張ってしまうような比重の大きなくわせエサにはほとんど興味を示しません。そこでバラケの粒子と酷似した小さく軽いくわせエサを使うことで、気づかぬ間に誤飲させるという発想にたどり着いたのですが、そのため意外に食いアタリが小さいことを忘れてはいけません。

大切なことはウキの動きとタイミングによってアタリのパターンに強弱があるということで、これを理解していないと、ナジむ前の小さなアタリに手を出したり、バラケが抜けた後の大きな消し込みアタリ(恐らくはスレアタリ)をカラツンだと誤解して、無意味な対処をとりかねませんので充分に注意が必要です。」

総括

トーナメントの申し子のような萩野でさえ、自らの釣りをブラッシュアップし進化させなければ、長年に渡りトップトーナメンターとして君臨することは不可能である。そのことは萩野自身が最も良く分かっていて、常に研究を怠らず、また新たな釣り方にも積極的にチャレンジして自らの釣りに磨きをかけている。そんな萩野が苦労の末に手の内に入れた、パワー系とライト系が融合されたマルチなウドンセット釣りを今回惜しげもなく披露してくれた訳だが、そのアプローチには近年の 浅ダナ攻略のヒントが数多く盛り込まれており、100%真似できないまでも、多くの悩めるアングラーにとって救いの手となることは間違いないだろう。

「トーナメントでは自分の釣りを持っていることが大きな自信となります。今回紹介した釣り方であれば並んでいても寄せ負けすることはありません。常に自分のポイントにへら鮒が寄っているという安心感は、それだけでかなりのアドバンテージになりますし、実際に釣りを組み立てる上でも優位に立てることは確実です。繰り返しになりますが、バラケは打ち込む量も含めてパワー系のイメージで寄せることを意識し、くわせエサは軽く小さなものでライト系のイメージで食わせることがキモになります。つまり見た目はパワー系ですが、水面下、特にくわせエサを吸い込む瞬間のタナの様子は紛れもなくライト系という訳です。こうしたアプローチであれば、おそらく冬場もかなり期待できそうですが、この釣り方がこれで完成と言う訳ではありませんので、更にブラッシュアップできた際には、改めて情報発信させていただきたいと思います。」