稲村順一が徹底レポート「釣技最前線」第43回 都祭義晃の盛期の浅ダナウドンセット釣り

現代ウドンセット釣りは、今まさに難解を極めている。その理由のひとつに釣り方をパターン化できない時合いの変化の激しさがある。かつてパワー系と呼ばれたハードなアプローチが釣れていた頃は、たとえ時間がかかっても比較的型にはまったスタイルで釣り込むことができた。ところが現在では通用しないケースが多くなっており、そうかといってソフト系の代表格である抜きバラケの釣りも決めきれないのが実状である。現在トーナメントの第一線で活躍するアングラーの多くは、個々のセンスによってこの境をギリギリのところでコントロールしながら釣りを組み立てており、それゆえに他を圧倒するような釣果で勝つことは困難で、僅かなミスが命取りになってしまうケースが目立っている。ところが、そうした難解なセット釣りを極めてシンプルなアプローチで攻略しているアングラーがいる。彼の名は都祭義晃。彼の釣りの軸(主役)は意外にもウキである。ビッグトーナメントの予選が真っ盛りのなか、彼が実践して見せてくれた新発想のウキが主役の多角的アプローチは現代ウドンセット釣りを紐解くヒントになるに違いない。

都祭も口にした「只今勉強中!」が示す浅ダナウドンセット釣りの難しさ

「ウドンセット釣りは日々勉強とトレーニングの繰り返しですね!」

これは自ら武蔵の池を取材フィールドに選んだ都祭自身の言葉だが、現在の自らの釣りの方向性が間違っていないことを確かめるにはうってつけのフィールドだという。 ご存じの方も多いだろうが、盛期の同池はエサ打ち開始直後から水面直下に大型のへら鮒が無数に群がり、果たしてエサが持っているのか分からないくらいウキが激しく揉まれ、対処する間もなく頭の中はパニック状態に。そして僅かに残る判断能力を頼りに、釣れない原因がエサのタッチだハリスの長さだと思いながらあれこれ手をつけているうちに、気がつくと出口のない迷路に引きずり込まれていることにようやく気づくのである。以前であれば極端に開く大きなバラケを駆使したパワー系と呼ばれるアプローチや、反対に極力寄りを抑制したライト系のアプローチのいずれかで決めることもできたのだが、近年の浅ダナウドンセット釣りではどちらのアプローチも目立った威力は感じられず、それぞれの名手と謳われたアングラーも影を潜めているのが現状なのだ。

しかしどのような状況下にあっても確実に釣果を重ねる人は居るもので、そこには現代浅ダナウドンセット釣りを紐解くヒントがあり、今回都祭の釣りを目の当たりにして、彼の釣りにも多くの悩めるアングラーに希望の灯をともす、貴重なヒントを得ることができた。彼の釣りを要約すると、誰もが最も重要と考え、あれこれ手を加えても容易に正解に辿り着けないバラケやハリスワークにはほとんど手を加えず、むしろほぼ固定化することで陥りやすい迷路にハマることを回避。そのうえで同じオモリ負荷量で特性の異なるトップが装着されているウキを状況に応じて使い分け、迷うことない簡素で容易なアプローチを可能にしている。詳細は後述するとして、早速彼の釣りを紹介することにしよう。

使用タックル

●サオ

がまへら「天輝」7尺

●ミチイト

サンヨーナイロン バルカンへら道糸(イエロー)0.8号

●ハリス

サンヨーナイロン ナノダックス魚戦王

上0.5号-8cm、下0.4号-25cm

●ハリ

上=がまかつ ダンゴマスター6号、下=がまかつ クワセマスター3号

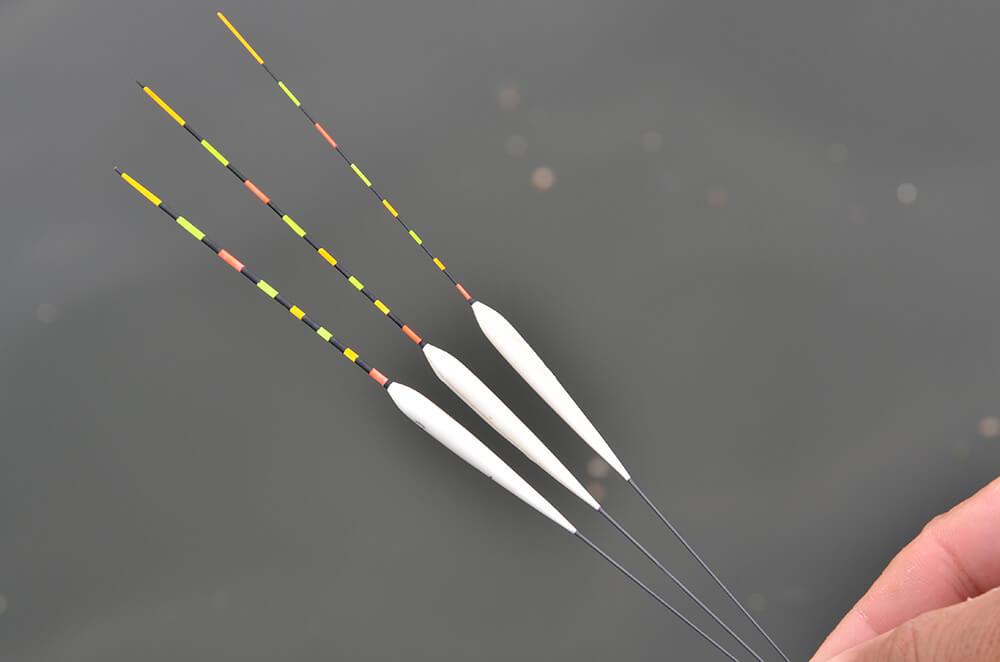

●ウキ

①水幸No.4.5グラスムクトップ(プロトタイプ)

【0.8-0.6mm径テーパーグラスムクトップ8.0cm/5.7mm径二枚合わせ羽根ボディ4.5cm/0.6mm径カーボン足7.5cm/オモリ負荷量≒0.47g】

※エサ落ち目盛りを空バリで全8目盛り中7目盛り出しとし、くわせエサを付けると最も重いもので4目盛り、最も軽いもので1目盛りのナジミ幅を示すことを確認

②水幸No.5.0細パイプトップ(プロトタイプ)

【1.0-0.8mm径テーパーパイプトップ8.5cm/5.7mm径二枚合わせ羽根ボディ5.0cm/0.6mm径カーボン足8.0cm/オモリ負荷量≒0.57g】

※エサ落ち目盛りは最も重いエサをつけて前8目盛り中4目盛り出し

③水幸No.5.0グラスムクトップ(プロトタイプ)

【0.8-0.6mm径テーパーグラスムクトップ8.5cm/5.7mm径二枚合わせ羽根ボディ5.0cm/0.6mm径カーボン足8.0cm/オモリ負荷量≒0.55g】

※エサ落ち目盛りは最も重いエサをつけて前8目盛り中4目盛り出し

④水幸No.5.0太パイプトップ(プロトタイプ)

【1.6-1.2mm径テーパーパイプトップ7.5cm/5.7mm径二枚合わせ羽根ボディ5.0cm/0.6mm径カーボン足8.0cm/オモリ負荷量≒未測定(②③とほぼ同重量)】

※実釣では使用しなかったがあらかじめオモリ合わせをしておきスタンバイ

●ウキゴム

市販品

●ウキ止め

木綿糸

●オモリ

ウレタンチューブ装着板オモリ1点巻き

●ジョイント

Wサルカン 24号

タックルセッティングのポイント

■サオ

基本的には規定最短尺の長さで臨むが、大会前にはプラクティスの時点で最も釣れる長さをリサーチしておくことが大切。

■ミチイト

盛期の浅ダナウドンセット釣りではミチイトの沈みの速さに加えて、優れたクッション性が求められる。それは表層近くでバラケをひったくるように食ったへら鮒が沖走りすることがままあり、その際ハリス切れを起こすことなく確実に取り込むためにはなくてはならない必須要件。当然ながらライン自体の強度も求められるので、これからの時期は0.8号が基本となる。

■ハリス

上ハリスの0.5号/8cmは都祭の浅ダナウドンセット釣りの基本であり、ほとんど変わることはない。一方下ハリスはアタリの出方(※厳密にはバラケに対する同調の仕方)に応じて長さを変えるが、盛期においては25cmがスタート時の基準となり、大抵は短くする方向に進むという。その場合まず5cm詰めて様子を見て、さらに短い方が良いと判断すれば18cmまで短くする。また長くすることはあまりないと言うが、もし伸ばす必要を感じたとしても30cmが限度で、これ以上長くしてもバラケとくわせエサを同調させることは返って困難になるという。

■ハリ

盛期の釣りではバラケを持たせる(ナジませる)アプローチを旨とする都祭は、上バリにはホールド性能に優れたダンゴマスターを愛用する。6号というサイズはバラケの大きさに合わせたもので、釣りの組み立て方が変わらない限りほとんど変わることはない。これに対して下バリは状況によりこまめに変える。主に形状(タイプ)やサイズよりも重さの違いを重視しており、的確にバラケに同調させるためにはたとえサイズが小さくなっても重いものを組み合わせたり、必要であれば反対に大きくなっても軽いものを合わせたりするなど、極めて繊細なアジャスティングを信条としている。

■ウキ

今回の主役となったのは、紛れもなくウキである。ポイントはトップの素材の違いによる特性を生かし、状況に応じてそれらを使い分けるというもの。大抵はパイプならパイプ、ムクならムクの同じタイプでオモリ負荷量だけを変える、いわゆるサイズのアップダウンだけで対応することが多いが、都祭は同じボディサイズ(※形状・オモリ負荷量も同じ)で異なる素材のトップが装着されたウキを巧みに使い分け、表層に湧くへら鮒の群れに臆することなく的確にエサをタナに送り届け釣り込んでみせた。

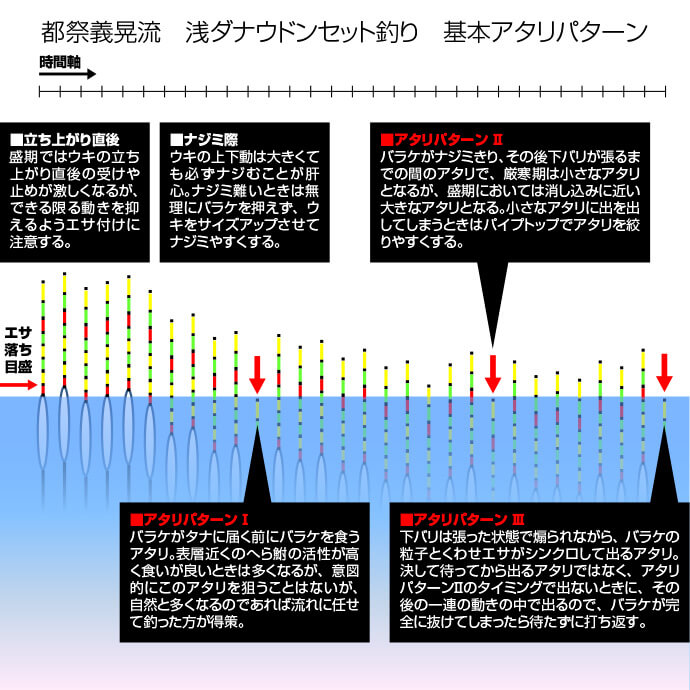

都祭流浅ダナウドンセット釣りのキモ 其の一:アタリの強弱によって基本アプローチを変える

都祭の盛期における浅ダナウドンセット釣りは本人も決して強い釣りではないと言い切るように、強からず弱からず程良いバランス感覚をもった釣りといえよう。もちろん何れかにアプローチを明確に分けて臨むこともあるというが、それは状況がそうした方が良いと判断された場合であり、無理矢理力づくで押しつけるようなスタンスでは臨んでいない。

「へら鮒の活性が低い冬場のセット釣りでは、食いアタリは非常に小さな動きになり、これが出せないと(合わせられないと)良い釣果は得られません。一方で盛期の釣りでは大きな食いアタリでなければヒット率が低く、厳寒期のような小さなアタリばかり手を出していたのではまともに釣ることはできません。そこでバラケを抜くのか持たせるのか、そのアプローチを使い分けるのに重要なのがヒットするアタリの強さ(大きさ)なのです。既にどこの釣り場のへら鮒も盛期に近い動きになっていますので、当然ながらアタリは強く出るようになっています。よって基本的にはバラケを持たせるアプローチで臨みます。しかし無理矢理持たせてタナができるほど甘くはないので、タックルのセッティングやバラケのタッチの方向性としては明らかに抜き系ではなく、自然とタナができるようなアプローチで臨むことがポイントになります。」

ある意味へら鮒任せというか、非常にナチュラルなスタンスで臨む都祭だが、これは力任せに攻めても埒が明かないということを熟知しているためであり、また攻めなければいけないチャンスがいつ訪れるか分かりにくい現代ウドンセット釣りの時合いを確実にモノにするための、強弱双方可能な多角的なアプローチといえるだろう。

「たとえばへら鮒の活性が高い盛期の場合、エサを打ち開始間もない段階の寄り始めが最も釣り易い状態だったりする訳で、これ以上寄りが多くても少なくても釣りが難しくなってしまう限界みたいなものがあり、このワンチャンスをモノにすることもトーナメントなどでは非常に重要になっていますね。また激しく寄ったへら鮒の群れのなかから時折タナに飛び込んでくるものだけを地道に拾っていきながら、一時的にでもタナに厚く寄ったときには一気に釣り込むことも必要です。こうしたインターバルは不規則でいつ訪れるか分かりませんが、少しでも良い時合いが訪れるチャンスを多くするためには、バラケを無理なくタナまで持たせるアプローチを中心に組み立てた方が得策だといえますね。」

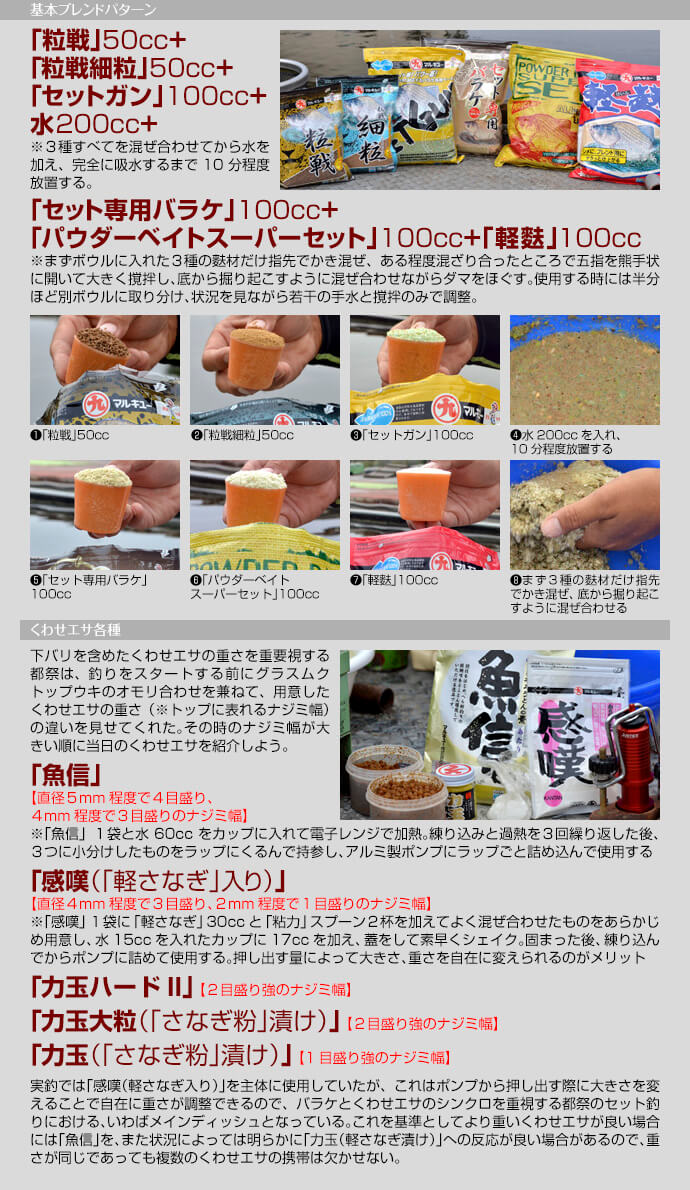

都祭流浅ダナウドンセット釣りのキモ 其の二:「パウダーベイトスーパーセット」が可能にした、迷いを払拭する自信のバラケエサ

こうしたアプローチが可能になったのは、自信をもって臨めるバラケがあってこそだという都祭。当然ながら冬場にメインとなる抜き系のバラケと、今回使用した持たせ系のバラケではそのブレンドは異なる。

「抜き系のバラケは開きが早いのが特徴ですが、これでは盛期を釣りきることは不可能です。当たり前のことですが、バラケをタナまで持たせるには開きを抑える材料を加えなければなりませんが、自分が意図する持たせ方ができるものがなかなか見つかりませんでした。悪戯にブレンド数を増や すことは返って釣りを難しくしてしまうので、抜き系のバラケで使用していたもののうち2種類の素材を入れ替えることで、なんとか理想のバラケに辿り着くことができたのですが、具体的には『とろスイミー』を『粒戦細粒』に、『凄麩』を『パウダーベイトスーパーセット』に置き換えました。特に『パウダーベイトスーパーセット』はタナまで持ってから開くので、競技の釣りでも寄せ負けすることはありません。これにより次第にタナにへら鮒が寄るようになり、一気に釣り込めるチャンスが増えました。」

ウドンセット釣りの取材をしていると、ひとりの例外もなくバラケのタッチに気を配り、神経質なまでに手を加え続けていることに気づく。しかし都祭がバラケの調整に加える手数は明らかに少なく、それもエサが乾燥するのを防ぐための僅かな水分補給でしかなかった。それにも関わらずコンスタントに強いアタリを出し続けたということは、このバラケのポテンシャルが優れており、現代浅ダナウドンセット釣りに合っている証拠であろう。

「確かにバラケを持たせる釣り方にはマッチすると思いますが、あくまでこれは僕が使ってのことであり、人によっては持たなかったり持ち過ぎたりといった不具合を感じるかも知れません。大切なことは、ある程度時代に合った特性のものでまとめたうえで、各自が楽にコントロールできる扱いやすいものにアレンジすることです。」

恐らく大半のアングラーは、自分に合ったバラケを模索している真っ最中であろう。実際問題完全に固定化できているアングラーは少なく、多くは時代と共に急速に変化し続ける釣況に追いつくのが精いっぱいなのではないだろうか。しかし安心して頂きたい。完全にバラケが決まらなくとも、ある程度盛期は持つバラケ、厳寒期は抜けるバラケという方向性になっているものであれば、あとは次に紹介するウキの使い分けで、都祭流のアプローチが理解していただけるであろう。そのうえでさらにバラケをブラッシュアップし、精度の高いバラケを目指せば良いので、とにかく一度彼流のアプローチを体感してもらいたいものだ。

都祭流浅ダナウドンセット釣りのキモ 其の三:ソフト(テクニック)に頼らず、ハード(ウキのポテンシャル)に委ねる新発想!

通常セット釣りではまず各自が基準とするセッティングでスタートし、状況に応じてエサやタックル、アプローチ等々のすべての要素に少しずつ調整を加えながらアタリを出し、さらにはヒット率をアップさせて行く。その手順や方法については各自の基準があるだろうが、容易に理想とする流れに乗ることは少なく、大抵はアタリを出しきれないまま、またカラツンを解消しきれないまま終わってしまうことが多いはずだ。現代へら鮒釣りではウドンセット釣りに限らず、すべての要素が高い精度でマッチングしないと釣れ続かなく なっている。そうした状況下において常に高釣果・好成績を収めているアングラーは、類稀なるセンスをもってへら鮒が求めるものを供給できているのだろうが、手を加えるべき要素の数が多いうえにその組み合わせも気の遠くなるような数となるため、とても真似のできるシロモノではない。おそらく彼らには一種の法則のようなものがあるに違いないが、それには他人の目に触れるもの以外の微妙な感覚が含まれ、読者諸兄に紹介することは極めて困難だ。ところが都祭が見せてくれたアプローチはそれらとは一線を画するもので、もちろん最後の詰めとなる深い部分では彼一流のセンスが決め手となるところはあるだろうが、迷いを払拭するには非常に有効な手法であることが分かる。そのキモがこれだ! 先にも述べたが、まず迷いの元凶となるバラケは、乾燥を防ぐための極少量の手水を加える以外は一切手を加えない。また多くのアングラーの悩みのタネとなっているくわせエサの下バリのハリスワークに関しては、25cmを基準として30cm~18cm内に調整範囲をとどめている。

「よくカラツン解消方法を教えて欲しいと言われることがあり、以前であればバラケの開きを抑える調整や下ハリスを短くすることを勧めていましたが、これらの対策は現在では必ずしも有効ではなくなっており、自信を持って勧めることができなくなりました。なぜなら対策直後に釣れたとしてもすぐに効果が無くなってしまったり、最悪の場合はそれまで出ていたアタリ(※カラツンを含めて)が出なくなってしまったりすることが多いのです。すると釣れない原因が他にあるのではないかと疑心暗鬼になり、手当たり次第色々と手を出し始めると、やがて抜け出すことのできない迷路へと迷い込んでしまうのです。」

そこでウキを中心とした組み立て方に活路を見出す訳だが、バラケやハリスワークに代わる効果がどこにあるのかといえば、まずボディサイズの変更(交換)によりオモリ負荷量をコントロールし、バラケやくわせエサがある程度タナに入るようにするのが第一で、そのうえで3種類のトップを使い分ける訳だが、それぞれのメリット・デメリットを生かした効果的な使い方は以下の通りだ。

●グラスムクトップ【0.8-0.6mm径テーパーグラスムクトップ】

浮力を持たず比重の大きなグラスムクトップは、表層に大量に寄るへら鮒の群れのなかでもエサをナジませやすいが、寄りが少ないとトップが沈没してしまい扱いにくい面がある。また厳寒期などでは小さな食いアタリを捕えやすいが、盛期では食いアタリ以外の余分な動きが表れやすい。

●細パイプトップ【1.0-0.8mm径テーパーパイプトップ】

細めのパイプトップは浮力があっても小さく、高活性期であっても比較的エサをナジませやすい。またエサの重さを支える力もある程度持っており、間断なく動き続けるトップの動きの中でも食いアタリ以外の動きを抑え、確実な食いアタリが識別しやすい点に優れている。

●太パイプトップ【1.6-1.2mm径テーパーパイプトップ】

太めのパイプトップは浮力が大きいため、寄りが激しいときにはエサがナジむ途中で止められたり突き上げられたりすることが多いが、アタリに関しては余分なウキの動きや不十分な食いアタリを消してくれるので、強い食いアタリばかり出ているときには極めて有効な特性を有している。

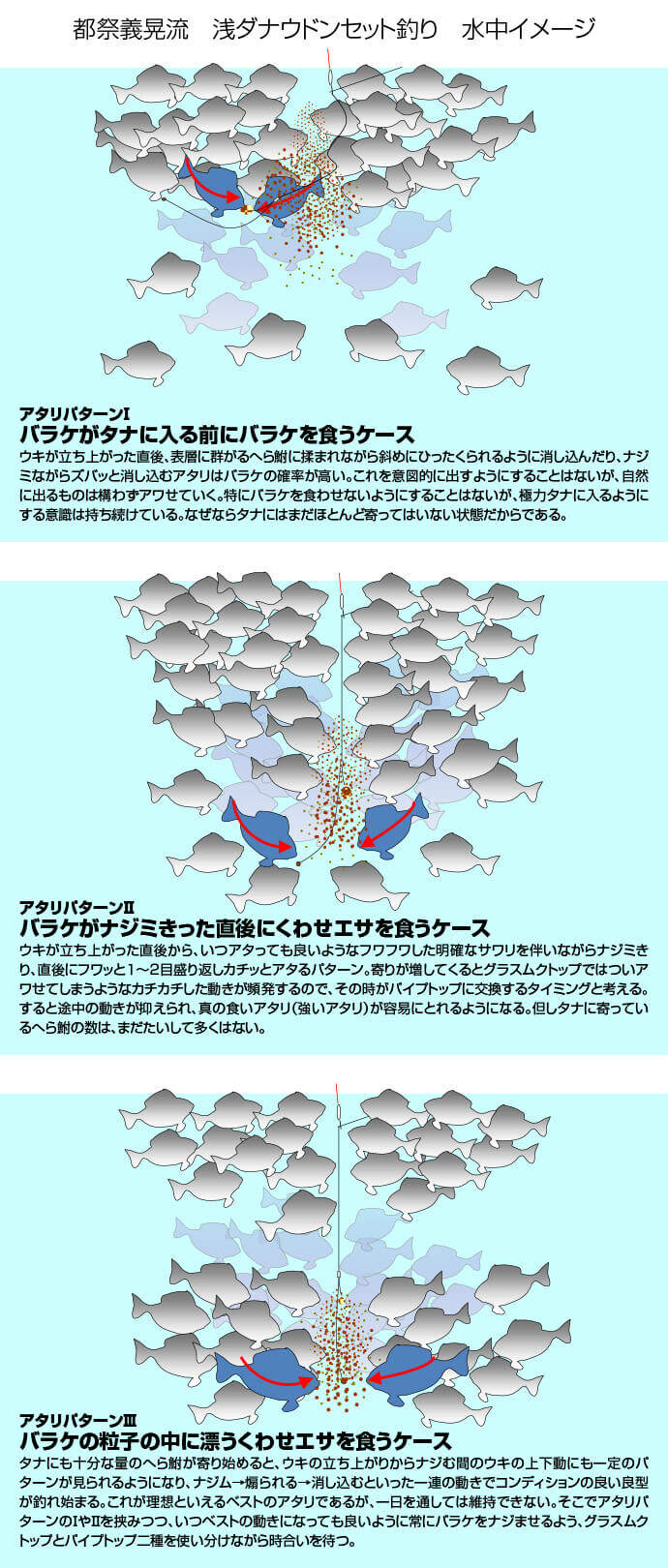

ちなみに当日の釣りの流れは、まずボディ4.5cmのグラスムクトップで始めたが、都祭が最も釣り易い状態というへら鮒の寄り始めに数枚パタパタと釣れると、間もなく空振りが目立ち始め、バラケは持っているがナジむ時間が極端に遅くなった。この原因をオモリ負荷量の不足と、もうひとつ食いアタリではない動きに自ら合わせてしまっている(識別し難い状態)と判断し、ボディ5.0cmの細パイプトップにチェンジした。するとアタリの感じが変わり、それまで頻繁に出ていた1~2目盛り程度の鋭いアタリが減り、これを見送る(※識別できる状態になった証拠)と直後にズバッと消し込むアタリで下バリを食うようになってきた。この時点で自らが進むべき方向に自信を深めた都祭は、更にハリスを25cm→20cm→18cmと詰めると、ナジんだところで出る大きなアタリで確実に下バリにヒットさせるようになる。しかしこれで釣りが決まった訳ではない。当日は曇ったり晴れたり、風が強まったり弱まったりと天候の変化も大きかったため、表層にたむろするへら鮒の動きが一定せず、極端に上っ調子になったかと思うと急にシ~ンとしたり、激しくエサにアタックしてきたかと思えばソッポを向いたりと変化したため、その都度パイプトップとグラスムクトップを使い分け、難時合いを乗りきったのである。

「トップの素材(特性)を変えて対応する場合、オモリ負荷量をできるだけ同じものとすることがポイントになります。こうすることでよりトップの違いによるアタリの変化が分かりますし、なにより釣りの組み立てが簡単になるのがメリットです。エサ(特にバラケ)はレシピが同じでも扱いによってまったく違うものになることがあり、釣れる釣れないはテクニックに左右されるよることが多くなります。しかしウキのポテンシャルは同じウキであれば誰が使っても同じですので、ココを基準にすれば安定性という面では大きなアドバンテージが得られるのです。」

言い換えればバラケのタッチやハリスワークのような、優れたセンスが要求されるソフト面には意識的に手を出さず、ウキという普遍的なハード面にアプローチの軸を置くと、難解至極といわれるウドンセット釣りが理解しやすく、また容易に釣ることが可能になるという訳だ。

総括

先月登場した岡田にしても、今回の都祭にしても、彼らがトップトーナメンターとして活躍し続ける裏には計り知れない苦労と努力の積み重ねがあることは想像に難くない。

「既に様々なビッグトーナメントの予選が始まっていますが、早く予選を突破してコテコテの野釣りに行って思いっきり野ベラと遊びたいというのが、今の僕の偽らざる心境です。でも簡単には予選を通れなくて…(苦笑)。へら鮒釣りは簡単に釣れないところが面白いという面がありますが、あまりに難し過ぎるのもどうかと思います。そんな悩みを解消しようと生まれた僕の釣り方ですが、今まで感覚的に捉えていたウキの交換を、ある程度ウキの動きの法則に則って交換するようになると、完全とはいかないまでもかなりの確率で釣りが決まるようになりますよ。」

今回惜しげもなく手の内を明かし大いなるヒントを与えてくれた都祭だが、既に釣りを教える立場でもある彼がトップトーナメンターとしてあり続けるためには、自ら進化し続けなければならないことを良く知っており、もし彼の釣りを完全コピーできたとしても、その時には既に彼はさらなる新発想で一歩先を歩んでいるに違いない。