稲村順一が徹底レポート「釣技最前線」第50回 伊藤さとしの新戦略!“粒”が決め手のパワー段底

厳寒期の定番釣法といえば、真っ先に思い浮かぶのが段差の底釣り(※以下、段底)だろう。たとえどんなに食い渋ったへら鮒であろうとも、その閉ざされた口を開かせることができる段底は、いわば厳寒期におけるスーパーウェポン。ところがその段底も年々進化を遂げ、かつてのじっくり待つ古典的なスタイルから大きく様変わりし、速攻あり大バラケありと多種多様な攻め方が氾濫しているが、持たせて抜くというアプローチの基本は踏襲されている。そんな段底に新エサ「セットアップ」で新風を吹き込むのが、ご存じマルキユーインストラクター伊藤さとしの抜きバラケの段底だ。守りになりがちな段底に新エサで風穴を開ける、伊藤流の攻撃的パワー段底をご覧あれ!

「セットアップ」が切り開く新たな段底ワールド!自在性が増したバラケが食い渋ったへら鮒の食い気を刺激する

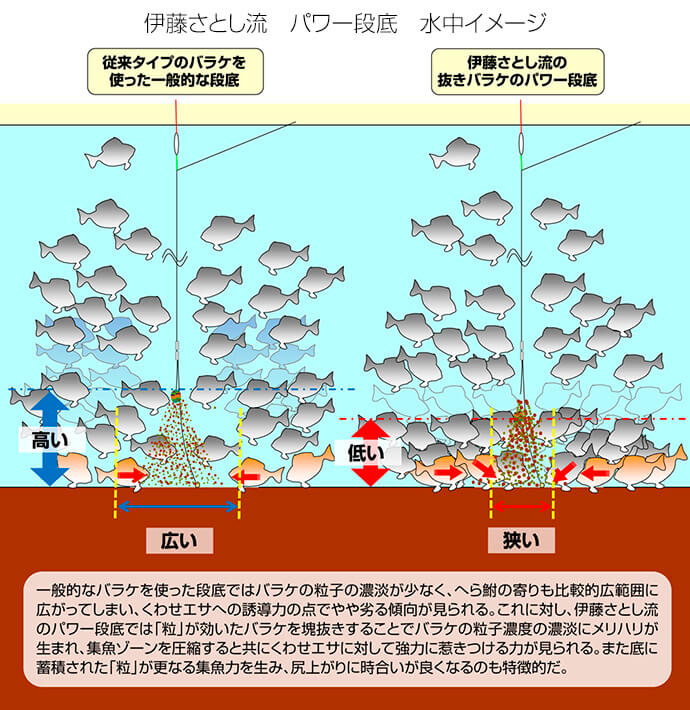

厳寒期におけるセット釣りのセオリーはバラケを持たせない“抜きバラケ”が主流だが、それは段底であっても決して例外ではない。段底の基本的なアプローチは一旦深くナジませたバラケを徐々に開かせることでへら鮒を底に寄せ、上バリからバラケを完全に抜いた状態で底に着いたくわせエサを食わせるというものだが、これはウワズリを防ぐと共にヒット率を高めるために他ならない。よってナジませてから抜くというプロセスは譲れないところだが、抜くまでの時間は短いに越したことはない。しかも早いアタリが出てコンスタントに釣れ続くのでれば一石二鳥ということで、伊藤はバラケを工夫することで段底のさらなる進化を模索していた。しかしバラケを自在に操るには高度な調整能力とエサ付けテクニックが必要であることは言うまでもない。伊藤自身も釣れることは分かっていても、もっと簡単にしかも多くのアングラーにその効果のほどを実感してもらうための方法はないものかと思案していたところ、昨秋発売された新エサ「セットアップ」の性能に着目。そのポテンシャルを最大限引き出すべく、段底のバラケにマッチしたブレンドを色々試したところ、ついに今回紹介す攻撃的抜きバラケを駆使したパワー段底が可能になるバラケに辿り着いた。

「早抜きバラケの段底には、実は昨シーズンあたりから気がついていたが、宙釣りに比べてタナが深い分抜くタイミングをコントロールすることが難しく、一部の上級者だけがその恩恵を享受していたんだ。そんな折、新エサ『セットアップ』が発売されたことで、そのコントロールが簡単にできるのではないかと考えて色々試してみたところ、今回段底用バラケとして自信を持って紹介できる新たなブレンドに辿り着いたという訳なんだ。」

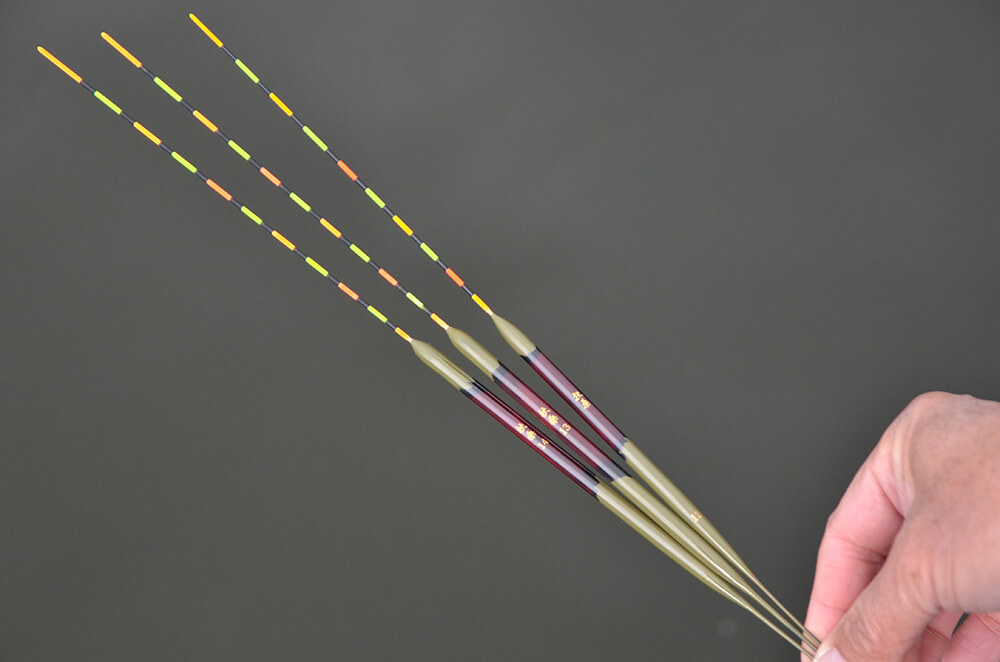

改めて言うまでもないが、「セットアップ」の特性は、集魚力の大きな粒状バラケを抜いたり持たせたりするコントロール性能に長けていること。この点に着目した伊藤は「粒戦」を多めに加えることで抜き系に特化。しかも「粒戦細粒」によって増した比重が不安定になりがちなタナを安定させることにひと役買っており、いわば今回のブレンドパターンは現在の段底において最高のパフォーマンスを発揮すべく生み出された、超攻撃的パワーバラケといえるだろう。特に今回は伊藤の意向もあり、バラケを調整する際に加える手水の量を具体的に数値化してあるので、レシピさえ間違えなければまったく同じバラケに仕上げることができるはず。つまり名手伊藤のタッチが即貴方のものにできるという特典付きになっているので必見だ!

使用タックル

●サオ

シマノ「普天元 独歩」14尺

※サオ一杯で底が取れる長さを選択するのが基本

●ミチイト

東レ「将鱗へらSUPER PRO フロロ 道糸」0.7号

●ハリス

東レ「将鱗へらSUPER PROハリス」上0.5号-15cm/下0.4号-50cm

●ハリ

オーナーばり 上=「バラサ」6号、下=「へらクワセ」4号

●ウキ

扶桑AR(ノーマルタイプ)十三番

【1.4mm径パイプトップ15cm/6.2mm径二枚合わせ羽根ボディ13cm/1.4mm径カーボン足6.0cm/ オモリ負荷量≒2.3g/エサ落ち目盛りは全11目盛り中7目盛り出し】

●ウキゴム

オーナーばり「浮子ベスト」2.0mm

●ウキ止め

オーナーばり「へらテーパーストッパー」(下側ダブル)

●トンボ

刺繍糸(市販品)

●オモリ

フィッシュリーグ絡み止めスイッチシンカー1.2g+ 0.3mm厚板オモリ

●ジョイント

オーナーばりダブルサルカンダルマ型22号

タックルセッティングのポイント

■サオ

底立ての正確性は元より、エサ打ちのコントロールの精度やアワセやすさを考慮し、穂先一杯のところにウキが位置する長さの竿を選ぶのが段底の基本である。さらに伊藤は彼流の横サソイ(※詳細は後述)をやりやすくすることと、くわせエサの置き直しに不可欠な縦サソイを効果的に行うためにこの基本を忠実に守っている。そうは言ってもポイントの水深によっては、竿一杯にならないことの方が多いのが現実だ。こうしたケースでの伊藤の対処法だが、まず短い場合(※ウキが竿先よりも出てしまう場合)にはハリスを伸ばし、長いときはサオを1尺短くしたうえで、やはりハリスを伸ばして対応する。特に段底が本格的にその威力を発揮する厳寒期には、ハリスは基準を超える長さになったとしても短いよりも良いという。

■ミチイト

厳寒期に一枚でも多く釣るためには、小さな食いアタリを確実に伝えるための繊細さに加え、避けては通れない季節風による流れに対する抵抗を軽減するため、可能な限りスリム&ライトなセッティングを心掛けることが大切だという。取材時は大型新べら放流直後ということもあり0.7号としたが、1月以降の厳寒期は0.6号とする。さらに伊藤は直進性に優れたフロロカーボン製のラインを使うことで常にラインテンションが掛かる状態とし、数少ない微細な食いアタリも逃さないよう心掛けている。

■ハリス

上ハリスの0.5号-15cmはほぼ固定とするが、下ハリス0.4号-50cmはあくまでスタート時の最短基準であり、基本的にはアタリが極端に少ないときに長くする方向で対応する。その際の適応範囲は概ね50cm~70cmの間とし、0.35号よりも細いハリスを使用する場合はナイロン製ではなく、張りのあるフロロカーボン製のハリスで弛みを抑制している。

■ハリ

上バリの役目はバラケをタナまでしっかり持たせたうえで確実に抜けることだが、抜くタイミングのコントロールはバラケのタッチとエサ付けで調整するため、基本的にはエサ持ち重視で選択すれば良いという。伊藤は数あるハリの中で最も汎用性のある「バラサ」7号を愛用しているが、特に早抜きが良いときは6号にサイズダウンさせることもあるという。下バリは使用するくわせエサの特性を生かす使い分けを心掛ける。ちなみにくわせエサ別適正タイプは以下の通り。

●使用くわせエサ=「魚信」「感嘆」

下バリ=オーナー「へらクワセ」4号(※適応範囲は3~5号)

●使用くわせエサ=「魚信」「感嘆」でも煽られてしまうとき

下バリ=オーナー「プロスト」4号or「Sプロスト」4号(※適応範囲は各々3~5号)

●使用くわせエサ=「力玉」

下バリ=オーナー「へら玉鈎」4号or「へら軽玉鈎」4号(※適応範囲は各々3~5号)

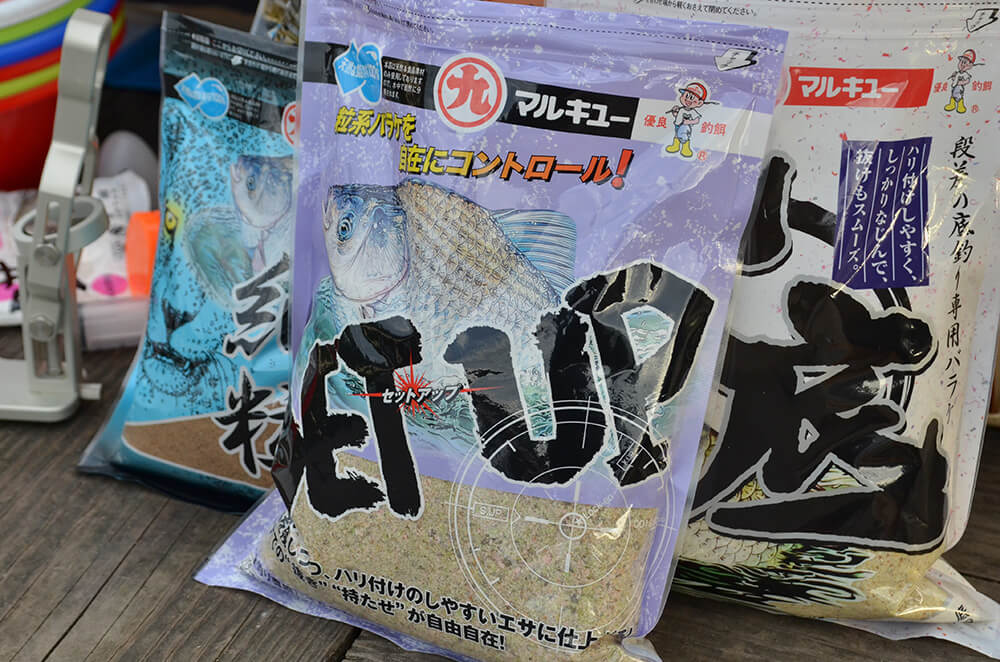

■ウキ

繊細さが要求される段底だが、今回紹介するアプローチでは、むしろ標準的なパイプトップの底釣りタイプが適しているという。その理由はサイズも比重も大きなバラケの重さを支えることに加え、ウキの戻りの良さを担保したり、弛みがちなラインテンションを確実にキープするためである。

底立てとタナのアジャスティング

正確な底立てとタナ設定(※ズラシ幅)は底釣りの基本。これさえできていれば、もはや段底は釣れたも同然だと伊藤は言う。それだけタナ合わせは重要であり、決して疎かにしてはいけない部分であるとキモに命じ、以下の手順を参考に釣れるタナ合わせを実践していただきたい。

◆手順1「宙でのエサ落ち目盛り(空バリ状態)を決める」

エサ落ち目盛りをトップ先端7目盛り出しとするのが伊藤流。改めて言うまでもないが、いわゆるこれが“勝負目盛り”となる。今回使用した「扶桑AR」では、この位置でエサ落ち目盛りを決めるのがベストのバランスであり、ウキの戻しの良さはもちろんのこと、小さな食いアタリも出やすいという。読者諸兄が使い慣れた自分のウキでエサ落ち目盛りを決める場合は、トップの1/3くらい沈めた位置の前後1目盛りの範囲で、見やすい色の目盛りに決めると良いと伊藤はアドバイスを送る。

◆手順2「くわせエサの重さを確認する」

くわせエサによって若干の重さの違いがあるので、まずはその差を確認しておくことが肝心だ。ちなみに伊藤のウキではメインとして使う「魚信」で約1目盛りの重さを示し、「力玉」や「感嘆」などの軽めのものでは半目盛りほどしか沈まない。

◆手順3「タナ取りゴムを下バリに付けて水深を計る」

粘土タイプのタナ取りゴムを使うのが伊藤流だが、このときウキがゆっくり沈む程度の大きさに調整したものを使うことを推奨する。その小さなタナ取りゴムを下バリに刺し、ウキの立つ位置に落とし込んだらトップ先端が水面上に出るようにウキ下を調整し、その位置に水深の目印となるトンボを合わせる。このときエサ打ちポイント(※ウキの立つ位置)周辺40~50cm四方の水深も合わせて計測し、底の凸凹の状態を3D化してイメージすることが肝心だ。そして手順1で決めたエサ落ち目盛りとトンボの位置が合致するようにウキの位置を動かせば、これが下バリトントンのタナとなる。ちなみに伊藤は自分の正面ではなく、意図的に20cmほど右側にウキを立たせてタナを測る。これはサオ先を左側に振って動かす「横サソイ」をしやすくするためだ。

◆手順4「くわせエサを安定させるため、スタート時点で3cmズラシのタナにセットする」

段底ではバラケが抜けた状態で、くわせエサが底に着くことが絶対条件。そこで伊藤は確実に底に着くことを担保するため、スタート時点で下バリトントンのタナから3cm程度ウキ下を深くする。これで理論上は3cmズラシのタナ設定となる。

◆手順5「くわせエサを下バリに付けて打ち込み、エサ落ち目盛りが水面上に出ることを確認する」

このエサ落ち目盛りの確認が底立ての仕上げの作業であり、決してこれを怠ってはいけない。実際に伊藤のような正確な底立てができたとしても、微妙な流れでミチイトが湾曲してしまうとくわせエサが底から離れたり、底の起伏や凹凸が激しいと窪みに埋没してしまうことがあるためだ。もしエサ落ち目盛りが出ないときは再度底立てし直すか、底の状態が悪ければ打ち込みポイントをズラすなどして、“勝負目盛り”が出るまでウキ下を調整することが必要である。

伊藤さとし流 パワー段底のキモ 其の一:「セットアップ」の性能を生かした抜きバラケのコントロール

パワー段底におけるバラケの抜き方はジワジワ抜きではなく、ナジミ幅の差やタイミングの差こそあれ一気抜きを旨とする。そもそも段底の基本は深ナジミと抜きであるが、若干のナジミ幅の違いやバラケを抜くタイミングに差をつけることで変化を持たせ、食い渋ったへら鮒に見切られたり、飽きられたりしないよう工夫を凝らすのが伊藤の言う仕掛ける段底の基本方針なのだ。実釣時もトップ先端まで入れる深ナジミを基本としつつ、状況に応じて概ね3段階のナジませ方を使い分け、さらに抜き方についても、バラケがナジミきってくわせエサが底に着いた瞬間に抜けるパターンを最も早いタイミングとし、深ナジミしたトップが半分程戻したところで一気に抜けるパターンを最も遅いタイミングとしていた。では実際にどのようにバラケをコントロールしていたのか紹介しよう。

持たせ(ナジませ)方3パターン

●バラケの大半を持たせる(ナジミ幅は概ね6目盛り)

エサ付けは直径20mm前後の球形もしくは水滴形で、外側からしっかり圧を加えてバラケをまとめ、表面を滑らかにしてハリのチモトを押さえる。一般的には打ち始めやアタリが続かないときの集魚を目的としたエサ付けパターンだ。

●半分程度バラケを持たせる(ナジミ幅は概ね4目盛り)

エサ付けのサイズ自体を直径17~18mmとやや小さめにしたうえで加える圧も若干弱める。ただし、チモトはしっかり押さえること。比較的アタリが続いているときに寄り過ぎを抑え、確実にくわせエサに引き寄せるときに有効。

●少しだけバラケを持たせる(ナジミ幅は概ね2目盛り)

従来のバラケではこれが最も難しく、あらかじめバラケのタッチをしっとりさせておかなければならず、余程の熟練者でなければできなかったエサ付けだが、今回伊藤が使ったバラケのタッチであればコツさえつかめれば実現可能になるだろう。エサ付けサイズは直径15mmほどで、加える圧は気持ち弱めにする程度だが、チモトを強く押え過ぎないようにすることがポイント。このパターンは十分な寄りが感じられコンスタントに釣れているときに効果的で、これが長時間決まるときは厳寒期であっても大釣りになる可能性が大きいと言う。

抜き方2パターン

●ナジミきったところで静止しサワリがあっても踏ん張り、 その後徐々に戻し始めたところで残ったバラケが一気に抜けるパターン

段底の最もスタンダードな抜き方であり、連続して釣り込むことが難しい状況であっても確実に釣れ続かせることができる、いわば段底の王道パターンである。主に持たせ方3パターンの内、バラケの大半を持たせるときにマッチする抜き方である。

●ナジミきった瞬間から、遅くても5秒程度堪えさせてから一気に抜くパターン

伊藤が目指す理想の展開に持ち込むためには、この抜きパターンが必須条件となる。へら鮒の食い気があるときは、早く抜くことで自然とくわせエサだけでアタリを待てるチャンスが広がり、さらに早いエサ打ち回転も相俟って、寄せ効果もさらにアップするという良い循環が生まれる。バラケのタッチはもちろん推奨ブレンドのシットリタッチ。エサ付けサイズは小さめとするが、表面は滑らかにしてチモトを軽く抑える程度に止めるのがポイント。主に持たせ方3パターンの内、半分以下持たせるパターンでマッチする抜き方である。

実践するにあたっての注意点

●手水でバラケを軟らかくし過ぎない

従来のバラケブレンドではより早くバラケを抜くために、かなり軟らかめのタッチに調整しなければならないケースが多かったが、この“粒”を生かした「セットアップ」中心のブレンドは、前記レシピ通りに作れば特別軟らかくは仕上がらないが、これで十分抜けるバラケになると伊藤は言う。これを今までのように手水を加えて軟らかくしてしまうと、必要以上に早く抜けてしまい、狙い通りのコントロールができなくなる恐れがあるので注意して欲しいと付け加えた。

●意図的にバラケの中心を外してハリを入れる

単に持たせたいだけであればバラケの中心付近にハリを位置させれば済むことだが、持たせたうえでタイミング良く抜くためには、中心よりも端寄り(※チモトがバラケの表面に位置するくらい)にすれば確実に抜けやすくなるという。つまり抜くタイミングはバラケのタッチやサイズ以外に、エサ付け時のハリの入れ方やチモトの押さえ方でも変えられるということである。

伊藤さとし流 パワー段底のキモ 其の二:ヒット率の高いアタリのパターンを見極めろ!

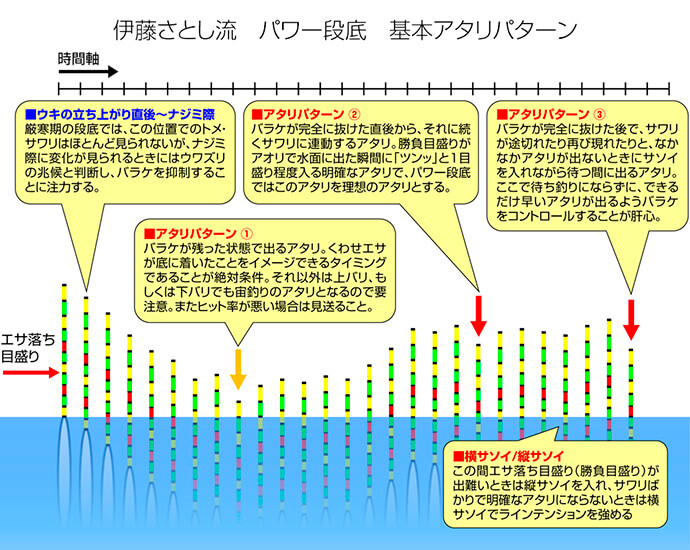

段底ではバラケが抜けてからのアタリに狙いを絞ることがセオリーだが、今回伊藤はバラケが残っている間も含めた3つのヒットパターンを中心に釣り込んで見せた。ただしバラケが残っている(※あくまでウキのトップの目盛りから推察される判断だが…)アタリはあくまでイレギュラーなものであって、決して積極的に狙うものではない。それを踏まえて伊藤が狙う必釣ヒットパターンを紹介することにしよう。

●ヒットパターン1【バラケが残った状態(※勝負目盛りが出る前)のアタリ】

これも仕掛ける釣りの一環だが、状況によりヒットする確率が高い場合、他に抜きん出るためにはあえて狙うこともあると伊藤は言う。ただし釣れてもウワズリを起こしてしまう場合は極力見送ることと、あくまでアワせるタイミングはくわせエサが底に着いた状態であることを強調する。そのためウキがナジむ途中のアタリは見送り、トップが戻し始めてからのアタリに絞ることになるが、バラケの一部を残して塊で抜けた直後のアタリはヒット率が高いという。

●ヒットパターン2【勝負目盛りが出た直後のサワリに連動するアタリ】

これが目指すべきベストのアタリで、このときくわせエサが底に安定していればヒット率は高くなる。パワー段底では常にこのアタリが出るようにすべてのアジャスティングを煮詰めて行く。

●ヒットパターン3【勝負目盛りが出て以降のサソイ中のアタリ】

食いが渋くなるほどこのヒットパターンのアタリが多くなる。だからといって黙って見ているだけでは釣果は伸びない。サソイの中でもアタリが出やすいサソイ方や、サソイそのものを入れるタイミングを見計らうことが肝心である。これについては次の項で詳しく述べることにしよう。

伊藤さとし流 パワー段底のキモ 其の三:縦に横に、まさに縦横無尽のサソイでアタリを引き出せ!

セット釣りにおいては宙底問わずに、サソイはアタリを出すために必要不可欠なテクニックである。伊藤のサソイは大別するとふたつに分けられる。ひとつは竿先を横方向に動かす横サソイで、もうひとつは竿先を上に持ち上げる縦サソイだ。しかし両者のサソイには意味も狙いも違ったものがあると伊藤は言う。

「おそらく横サソイではほとんどエサは動いていないと思う。もっとも僕の狙いはくわせエサを動かすことではなく、弛んだり緩んだりするラインにテンションをかけ続け、食いアタリを確実にウキに伝達させるためのものなんだ。だから横サソイをやりやすくするために正面ではなく、やや右寄りにエサ打ちポイントを決めているんだ。やり方としては、まずウキがナジミきると同時にサオ掛けに置いたまま竿尻を右に動かして穂先を左に向ける。こうすることでウキが引っ張られ、2~3目盛りトップが沈むと同時にラインテンション がかかることになる。そして竿尻を元の位置に戻すとウキも元の位置に戻ってくるが、この間にへら鮒がエサを吸い込む僅かな力が加わっただけでも、小さくても明確なアタリが出やすくなるという訳だ。 これに対して縦サソイは、確実にくわせエサを動かすサソイ方なんだ。しかしその主な狙いはへら鮒にエサの存在をアピールしたり、動かすことによるリアクションバイトを狙ったものではなく、流れなどによってエサ打ちポイント(※集魚ポイント)からズレてしまったときや、底の凸凹や堆積物にエサ(※ハリ)が引っ掛かってウキの戻しが悪いときに、くわせエサを一旦底から離して食いやすいところに戻してやることが真の目的なんだ。このため縦サソイは“勝負目盛り”が出ないときにやるのが最も効果的で、ウキのボディ上部が水面上に出るくらい引き上げ、本来ウキが立つ位置や底の状態が良いと思われるところまで戻したら竿掛けに置き直し、勝負目盛りが出ればここでアタリが出るのを待てば良い。もし何度やっても勝負目盛りが出ないときには、タナが狂ったものと判断して修正を速やかに行う必要があるね。」

実釣ではサソイを繰り出す伊藤の手の動きが止まることはほとんどなかった。それは常時流れがあったことでウキがシモる場面が多かったためで、こうした悪条件がなければ、これほどまでにサソイを加えなくても毎投確実に勝負目盛りが水面上に出て釣れ続いたことだろう。

総括

春夏秋冬いかなる釣り方においても“仕掛ける釣り方”を提唱し、自ら実践する伊藤さとし。段差の底釣りはその最たるものだが、その一方で仕掛けずともジッと待つだけで釣ることができることも、読者諸兄が良くご存じであろう。しかし自ら動き仕掛けることでウキの動きは倍増し、さらに時合いと攻め方が上手くマッチすれば、厳寒期といえども盛期並みの釣果が期待できるのが伊藤流のパワー段底なのだ。

「へら鮒釣りの面白さは自分が“釣った”という実感があって初めて味わえるものなんじゃないかと僕は思っている。それにはアタリが出るのを待つという受け身の姿勢ではなく、自ら積極的に動くことが大切なんじゃないかな。もちろん動き過ぎてダメになるケースもあるが、ダメなら元に戻れば良いだけ の話。なにより失敗してもそれ自体が新たな引き出しになることも多いので、是非攻めの段底にチャレ ンジして欲しいね。そして、その手助けをしてくれるのが『セットアップ』を軸とした粒状バラケだ。発売以来宙釣りでは抜いたり持たせたりのコントロールがしやすく効果も大きいと評判だが、段底だって捨てたもんじゃない。むしろガッチリ持たせてズバッと抜くといった今回紹介したような新たなアプローチが生み出される可能性も期待できるので、今シーズンの段底は『セットアップ』バラケから目が離せないよ!」