稲村順一が徹底レポート「釣技最前線」第51回 内島康之の沖め狙いの浅ダナウドンセット釣り

常に混雑によるハイプレッシャー下で釣りをするサンデーアングラーにとって、厳寒期はいつにも増して厳しい釣りを強いられる。多くの釣り人で賑わう日曜日、ただでさえ食い渋っているへら鮒は、水温が低下する厳寒期にはほとんど口を使わなくなり、食い渋りという表現が陳腐に聞こえるくらいウキは沈黙する。当然ながら並みの釣り方ではアタリを出すことすらできない。そこで今回は厳寒期における混雑時の食い渋りを克服する釣り方にクローズアップ。アングラーはマルキユーインストラクター内島康之。サンデーアングラーを代表する彼が、厳しい状況だからこそ威力を発揮するという、寒さにも混雑にも負けない沖め狙いの浅ダナウドンセット釣りを披露する!

手前ではアタリを出しきれない。だからこそミドルレンジ(沖め)を狙え!

常日頃厳しい釣りを強いられるサンデーアングラーのなかでも、ひときわ安定感のある釣りが印象的な内島のフィッシングスタイル。決してガツガツする訳でもなく、取り立ててスピードが速い訳でもないが、その戦略眼と卓越したテクニックを駆使し、盤石の備えで確実に釣果を上げている。そんな彼をしても厳寒期の釣りは一筋縄ではいかない難しさがあるという。

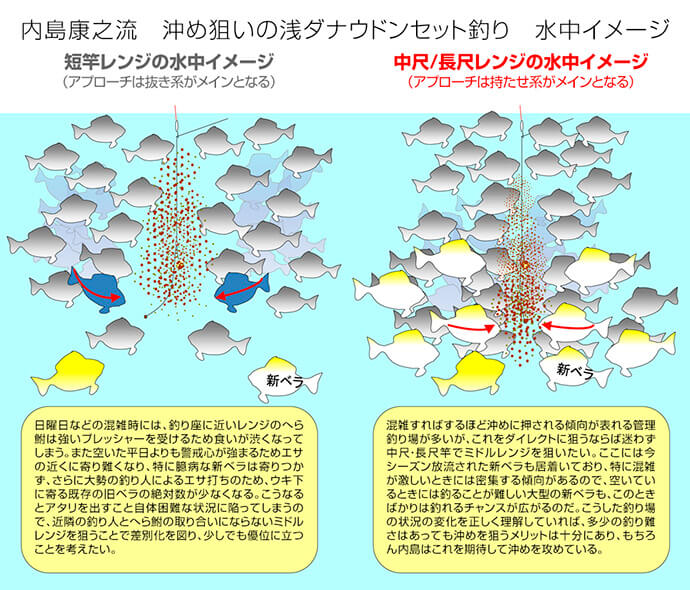

「強いプレッシャーがかかる日曜日の釣りでは、小手先のテクニックだけでは到底釣りきることはできません。ましてやへら鮒の動きが止まる厳寒期においては、並んで同じレンジを狙っていたのでは限られた魚を奪い合うだけで勝負になりません。そこで少しでもアドバンテージをとるためには、食い渋っているへら鮒のなかでもコンディションが良いもの。つまり新べらや旧べらのなかでも食い気がある良型のものを狙う必要があります。自分の経験ではこうした釣りのターゲットになるへら鮒は沖めに居着く傾向なので、特にそうしたクセのある釣り場では迷わずミドルレンジを狙いますね。」

どんなに数多くのへら鮒が居たとしても、まったく口を使わないのでは話にならない。組み立て方は二の次で、とりあえず口を使うへら鮒が少しでも多く居るところを狙うことで、初めて厳寒期の釣りはスタートラインに立てるという内島。確かにこの時期の釣りでは長めの竿を使った浅ダナの釣りで好釣果が上がることがあり、場所によっては21尺タナ2本とかいった特殊な釣り方で大型新べらばかり釣れたという話も耳にする。さては、今回内島がやろうとしているのはこうした釣り方なのだろうか?

「確かに私自身そうした釣りもやりますが、アングラーのテクニックもさることながら、そうした特殊な釣り方で好釣果をあげるには、余程の条件が揃わないと難しいでしょう。そこで今回はもっと手軽というか、普段の釣行時にも簡単に試せる中尺・長尺域の浅ダナ(※タナ1.0~1.5m)を狙ったウドンセット釣りを紹介します。これも釣り場によっては効き難いところもありますが、メジャーな管理釣り場であれば大抵は通用しますので、是非覚えておいて損のない釣り方です。」

今回の実釣フィールドは茨城県古河市にある三和新池。昨秋のリニューアルオープン以来大量の新べらが放流され、昨シーズンよりも高釣果が記録されているが、やはり混雑時は宙底ともに長竿傾向になっているようだ。しかし、むしろこれは取材には好都合。沖め狙いの浅ダナ釣りがマッチするという東桟橋奥に向かった内島は、新べらを数多く混ぜようと迷わず15尺を取り出した。

使用タックル

●サオ

かちどき 「S」15尺

※12~19尺を釣況により使い分ける

●ミチイト

オーナーザイト「白の道糸」0.6号

●ハリス

オーナーザイト「サバキ」へらハリス 上0.5号-7cm/下0.3号-50cm

●ハリ

オーナーばり 上=「バラサ」7号、下=「軽玉鈎」3号

●ウキ

旭舟「拓」四番

【1.6~1.2mm径テーパーパイプトップ8.0cm/6.4mm径一本取り羽根ボディ6.0cm/1.2mm径カーボン足6.5cm/ オモリ負荷量≒0.75g/エサ落ち目盛りは全7目盛り中くわせを付けて3目盛り出し】

●ウキゴム

HX-JAPAN へら用ウキゴム「Foot Fit」グリーン SS-0.5

●ウキ止め

HX-JAPAN へら用ストッパー「DUAL HOLD」 S-0.4~0.8

●オモリ

ウレタンチューブ装着0.3mm板オモリ1点巻き

●ジョイント

オーナー「へら丸カン」 SS

タックルセッティングのポイント

■サオ

短竿の浅ダナウドンセット釣りとは狙いが異なるので、明確に狙うレンジを分ける必要がある。最低でも12尺以上は必要で、状況により18~19尺までは適応範囲となる。そのため操作性の良い持ち重りしない軽量設計の竿は必携。ただし短くてもアタリが出るのであれば無理して長竿を振る必要はなく、むしろバラケの抜き、持たせのコントロールを考慮すると、可能な範囲で短い方がメリットがあるだろう。

■ミチイト

当然ながら糸フケしにくい沈みの良いタイプが適している。さらに軽量かつ小さなウキを使うため、その動きを干渉しない細めのものを選ぶこと。今回内島が使用したオーナーザイト「白の道糸」は、それらの条件をすべて満たすハイパフォーマンスラインだ。視認性の面でも優れており、縦横無尽に走り回る新べらの動きにも余裕をもって玉網へと引き寄せることができる。

■ハリス

上ハリスはナジミ際の無駄な動きを抑え、バラケをナジませやすくするため短めが基本である。下ハリスはスタート時の基準を50cmとしたうえで状況により40~60cmの調整範囲で様子を見る。当日はカラツンが連続した際に一時的に40cmまで詰めてみたが、その後急速にウキの動きが鈍くなったことから速やかに元に戻し、さらにアタリが出難くなった時点で60cmまで伸ばしたが好転せず、一旦元の長さに戻したうえでタナの調整(※10cm程度深く)で対応した。

■ハリ

完全ナジませ系の釣りではないので、上バリには臨機応変にバラケを抜いたり持たせたりできる性能が求められる。またサイズの選択も重要で、沖めにエサを打ち込む際に、その遠心力でバラケがハリから抜けることがない大きさを選ぶことが肝心だ。また基本的に絶対的な食い渋り時の釣りなので、軽く小さなくわせの特性を生かすために、下バリも軽く小さなフォルムの「軽玉鈎」3号を基準とする。

■ウキ

今回内島が使用した旭舟「拓」は浅ダナ釣り用のオールラウンドタイプ。食い渋りの釣りというとムクトップというイメージを持たれる方も多いと思うが、完全抜き系の釣りであればそれでも良いが、この 釣り方ではバラケをナジませる必要もあるためパイプトップウキの方が扱いやすいという。また短竿の釣りで使用するような極端にオモリ負荷量の小さなものでは、正確に沖めのポイントに落とし込むことは困難なので、ある程度オモリ負荷量のあるものを選び、エサ落ち目盛りを沈め気味にすることで食い渋りに対応するのが良い。

内島康之流 沖め狙いの浅ダナウドンセット釣りにおけるポイント 其の一:的確な竿の長さの選択&正確な操竿術は必須条件

まずこの釣り方で乗り越えなければならないハードルは、中尺・長尺竿の操作であろう。単にエサを振り込むだけならばそれほど難しいことではないが、バラケの効果を最大限生かしきるためには、ウキが立つ位置に正確に落とし込むテクニックが求められる。とくにバラケを早めに抜いた方が良いときには、極めて高い精度の落とし込みが必要で、8尺9尺といった短竿であればそれほど難しくないことが、3~4尺竿が長くなるだけでその精度は目に見えて低下する。ましてや18尺19尺といった長竿になると、周りの釣り人の迷惑にな らないよう配慮しながらも、正確に振り込むことは困難を極めるだろう。しかし、これは何としても乗り越えなければならない壁なのだ。

「そんなに難しく考えなくても大丈夫ですよ。12~13尺といった中尺竿から始めて徐々に長い竿で練習をすれば慣れると思います。それに単に長ければ有利かといえばそうではなく、とりあえず簡単にアタリが出るところを攻められる長さがあれば良い訳で、それ以上長い竿を出す必要はありません。ただしアタリはあっても釣れるへら鮒がガサベラばかりである場合やカラツンが異常に多い場合は、さらに長い竿で沖を攻めた方が良いでしょう。このときばかりは高い操竿技術が求められますので、手軽な短竿の釣りばかりではなく、いざというときのために日頃から練習を積んでおくことも必要でしょう。」

今回内島は迷うことなく15尺という長さを選択したが、これは当日の入釣ポイントの実績と混雑具合、これに彼の経験値が加味されて導き出されたものである。実際に開始直後のいきなりの入れ食いを見る限り、この竿の長さの選択はベストに近いものと思われた。しかし、その後急転した釣況に遭遇した内島は「もっと長い方が安定したかも知れない…。」と呟いていが、これが例会や大会であったならば、恐らく彼は迷わず19尺に切り替えたに違いない。もちろん如何なるときにも速やかに対応できる準備を整えておくことは、サンデーアングラーの心構えであり宿命であろう。

内島康之流 沖め狙いの浅ダナウドンセット釣りにおけるポイント 其の二:バラケは抜きあり持たせあり。組み立て方は短ザオ浅ダナウドンセット釣りの延長だ!

この釣りもウドンセット釣りである以上、組み立て方の軸になるのはバラケの抜き方であり、持たせ方であることは間違いない。つまり極端な見方をすれば竿が長くなっただけで、その他の部分は短竿の浅ダナウドンセット釣りと何ら変わりはないのである。

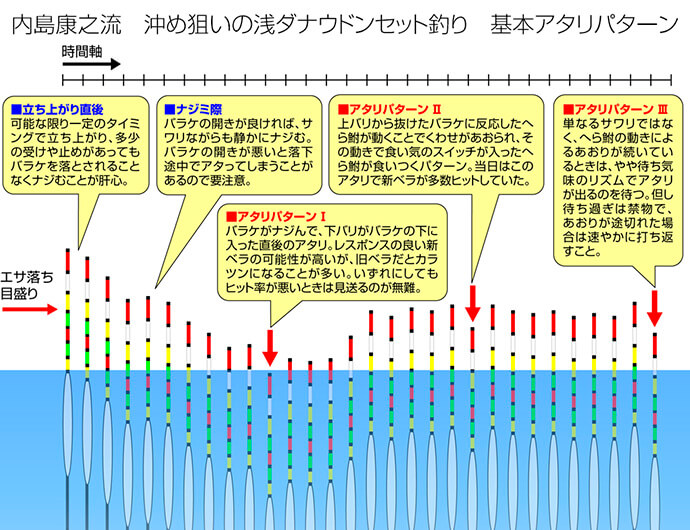

「従来の沖め狙いの浅ダナウドンセット釣り(※通称:バラウドンの釣り)は、浮力のある大きめのウキを使ってしっかりバラケをナジませ、その後バラケを持たせたままの状態でアタリを出すのがセオリーです。ところがこの釣りでは、バラケを 早めに抜くこともよくあります。基本は一旦ナジませたバラケをタイミング良く抜くのですが、状況によってはゼロナジミに近い早抜きになることもあるので、竿が長くなる分、従来のスタイルよりも高度なテクニックが要求されることになりますね。その際注意しなければならない点は、釣れ始まったときの短い時合いを確実にものにするために、ナジミ幅を一定にしてへら鮒の動きを安定させることです。それを容易にしてくれるのが『セットアップ』ですが、このエサはエサ付けの際のチモトの押さえ方で簡単にナジミ幅をコントロールできるので、ボソタッチのバラケを的確に開かせ、安定した時合いを維持してくれるので大変助かります。」

実際に内島のウキの動きを見ていると、サワリも少なくアタリも出ないときはやや大きめに縦長に付けたバラケで、トップが沈没するくらい深ナジミさせていた。そしてやや間があってウキが戻し始めるのだが、寄りが増してアタリが出るようになるとバラケをやや小さめに付けて、1~2目盛りの浅ナジミの直後にウキを戻させ、直後にアオリに連動するアタリでヒットさせていた。そのリズムは竿の長さを全く感じさせないものであり、ウキの動きだけを見ていると短竿のセット釣りと見紛うばかりのハイテンポの釣りであった。

「現代の浅ダナウドンセット釣りのバラケは、開いてナンボのものだと思います。たとえトップが沈没するくらい深ナジミしても、食いアタリが出る前までには完全に抜けていなければなりません。高活性期であればバラケを食われることは致し方ありませんが、厳寒期の釣りではバラケを食われたり、ナジんだ直後にアタリでカラツンが多発するときは、バラケの開きが損なわれたものと判断して『粒戦』を適宜加えて開きを復活させなければなりません。あくまでバラケの方向性はボソタッチをキープすることであり、これがなければ混雑時に寄せ続けることは困難です。」

内島康之流 沖め狙いの浅ダナウドンセット釣りにおけるポイント 其の三:ターゲットはやや深めに潜んでいる。3Dでイメージし攻略レンジを捕まえろ!

タナの捉え方に関して決定的に違うのが、短ザオの釣りでは規定一杯の浅ダナ(※一般的にはウキ止めゴムから第一オモリまで1m)に固定し、途中でウキの位置を上下させることはないのに対し、沖め狙いの釣りではウキを上下させることが戦略のひとつとなっている点だろう。これは短ザオの釣りのターゲットが旧べら主体であり、できるだけ浅い方が釣りやすいことからタナを下げるメリットが無いからに他ならない。

「今回釣りを始める際のタナを約1.2mにしましたが、これは経験上良いへら鮒がやや深めのタナに居着いていることが多いからです。とくに新べらの放流がひと段落した現在、規定一杯の浅ダナには新べらよりも旧べらの方が多いはずです。しかもそれは食い気の乏しいガサベラの可能性が高く、これを相手にするといささか厄介です。釣りは簡単な方が良いので、無理に食い気の乏しいへら鮒に口を使わせようとはせずに、食い気のある素直なへら鮒だけをターゲットにした方が釣りやすいはずですからね。」

確かに内島が言うように、この日は釣れ始めから新べらが数多く混じっていた。そしてモーニングサービスがひと段落すると食い気のないへら鮒が寄ってしまい、上層での受けや止が目立つようになり、アタってもヒット率が悪く、釣れても目に見えて型が落ちてしまった。そしてアタリが途切れがちになった際に10cm程度タナを下げると、それだけでアタリが復活し、さらにタナの微調整を加えると再び良型の新べらが釣れるようになったのである。こうしたタナのアジャスティング(※いわゆるエレベーターの釣り)は、管理釣り場での短竿の浅ダナ釣りしかやったことがないと、なかなか思い浮かばない発想だろう。

「活性が低下した厳寒期のへら鮒は、バラケをたくさん打ち込んでタナに呼び込むよりも、こちらから歩み寄った方が簡単にアタリを出すことができますね。とくに日曜日などの混雑時にはその傾向が明確に表れますので、バラケのタッチやくわせの種類、下ハリスの長さに悩む前にタナを変えることをお勧めします。つまりこの釣り方は水平方向(※竿の長さ)と垂直方向(※タナ)を3D(※立体的)にイメージすることが肝心で、これが的確にできれば混雑時でも楽しい釣りができるでしょう。」

総括

本来沖め狙いの浅ダナウドンセット釣りは、完全にバラケを残した状態でアタリを待つ、いわゆる持たせ系のアプローチが主流であり、そのターゲットは新旧問わずコンディションの良い良型のへら鮒に絞られる。この釣りでは基本的なセッティングがややヘビーに仕上げられるため、決まれば大型べらばかりが揃う豪快な釣りが可能になるが、ターゲットがポイントに居ないとまったく釣りにならないなど、安定感に欠ける点がデメリットである。今回内島が見せてくれたアプローチは、これに短竿の浅ダナウドンセット釣りのライトなセッティングを融合させたもので、いわば従来型の釣りの欠点を補うハイブリッド釣法である。おそらくサンデーアングラーとして常に厳しい状況での釣りを重ねるなかで見出した釣法に違いないが、アタリを出すための手法がきわどい釣りに向かわずに、正攻法で臨んでいるのがいかにも内島らしいアプローチである。

「とにかく冬場の釣りは、混雑するとアタリを出すことすら容易ではありません。とくに同じ釣り方をしていると共倒れになることも少なくなく、折角の休日の釣りが台無しになってしまいます。しかし、 そうしたなかでもターゲットや釣り方を差別化すれば釣ることは可能ですし、とくに今回紹介した沖め狙いの浅ダナウドンセット釣りは朝一から釣れることも多く、例会や大会等では大きなアドバンテージを得ることが可能です。長竿ゆえ慣れないと多少のやり難さを感じるかも知れませんが、今以上魚影密度が濃くなることが期待できない現在、今後さらにクローズアップされる可能性を秘めた釣り方ですので、是非トライしてみてください。」